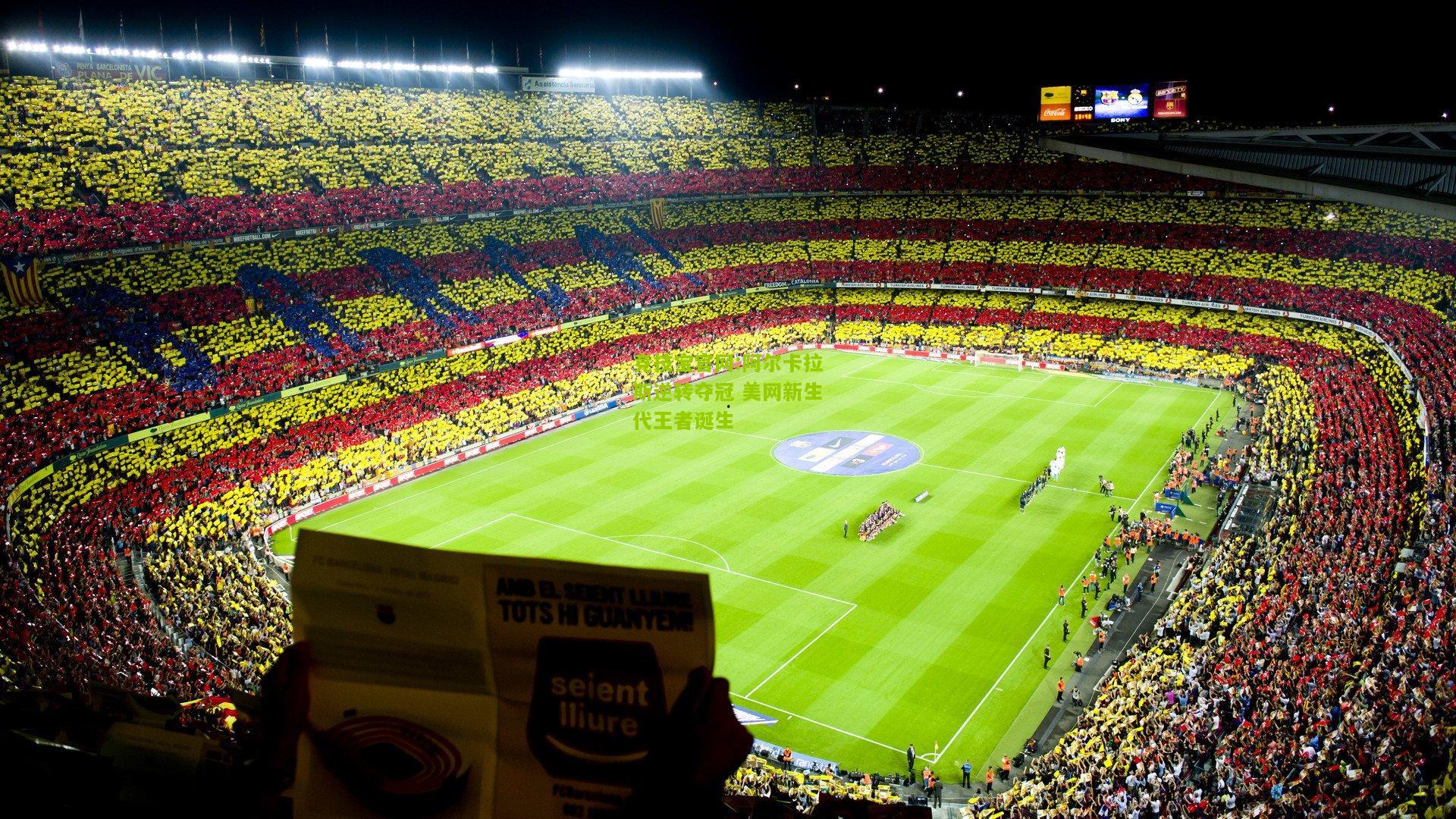

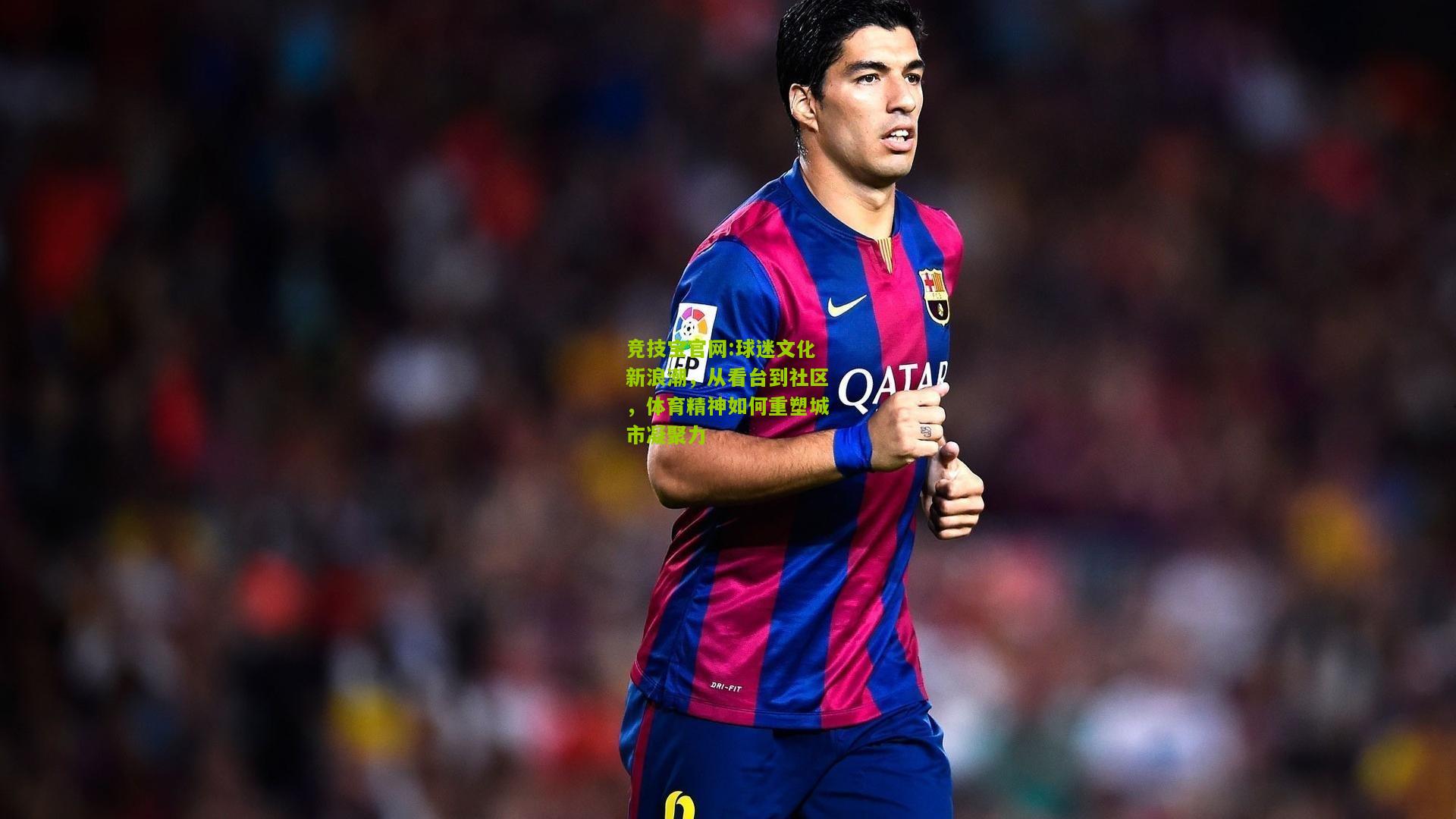

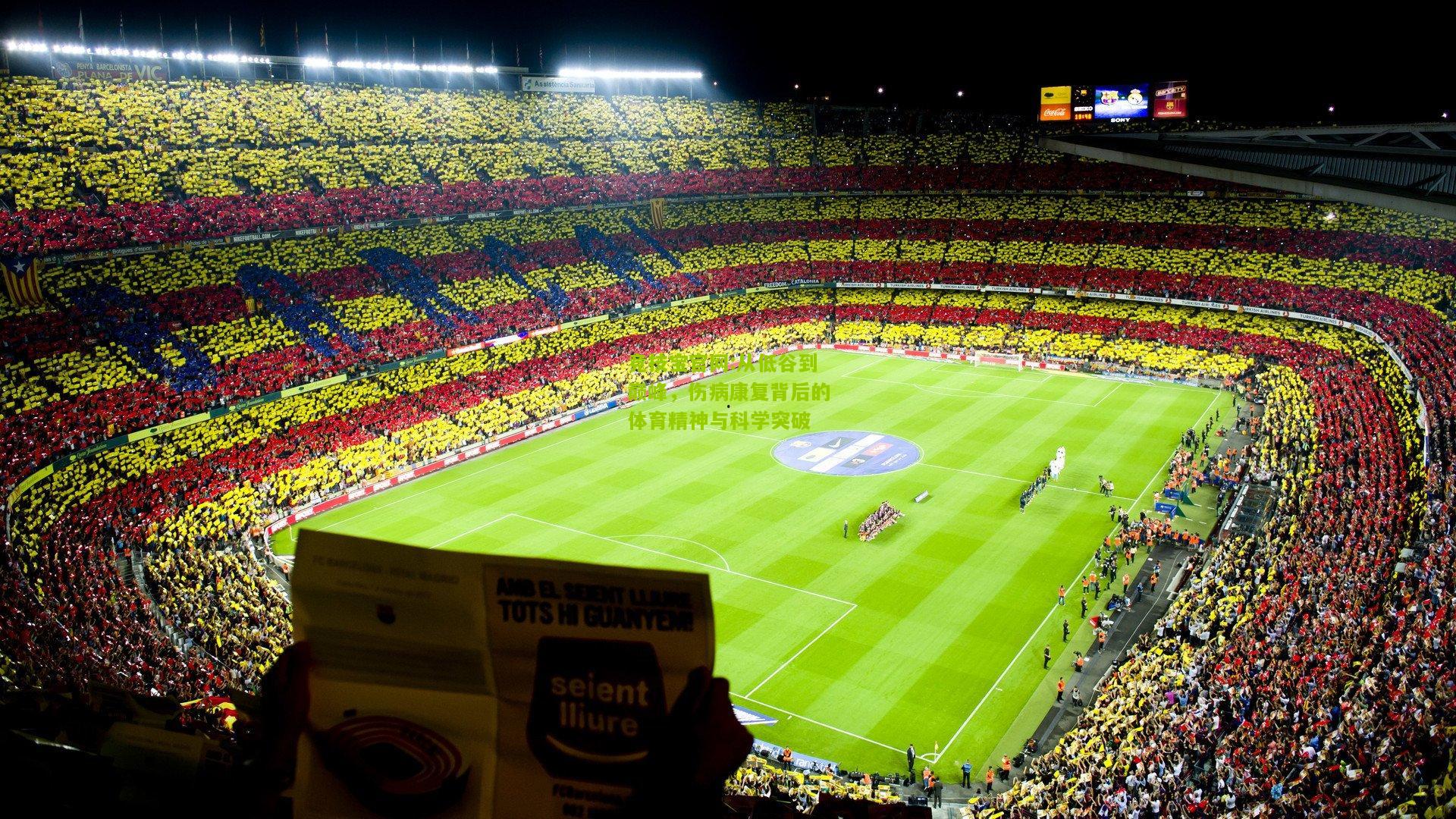

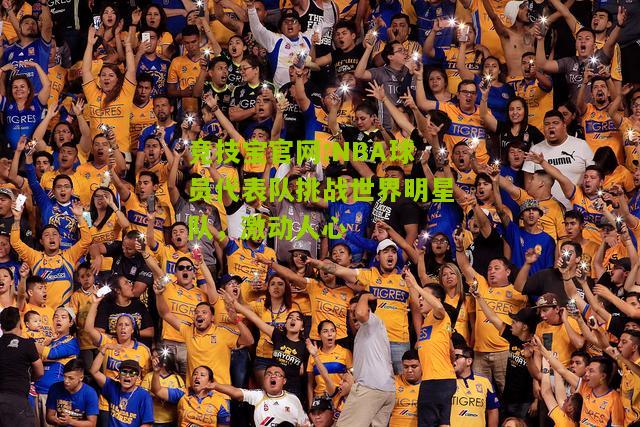

在刚刚结束的国内足球超级联赛中,一场普通的比赛却因看台上球迷的集体创意表演而登上热搜,数千名球迷身着统一服装,用手机灯光拼出巨幅队徽,同时高唱改编自传统民谣的助威歌曲,这一场景不仅震撼了现场观众,更引发了关于“球迷文化如何成为城市名片”的广泛讨论。

从“旁观者”到“参与者”:球迷身份的转变

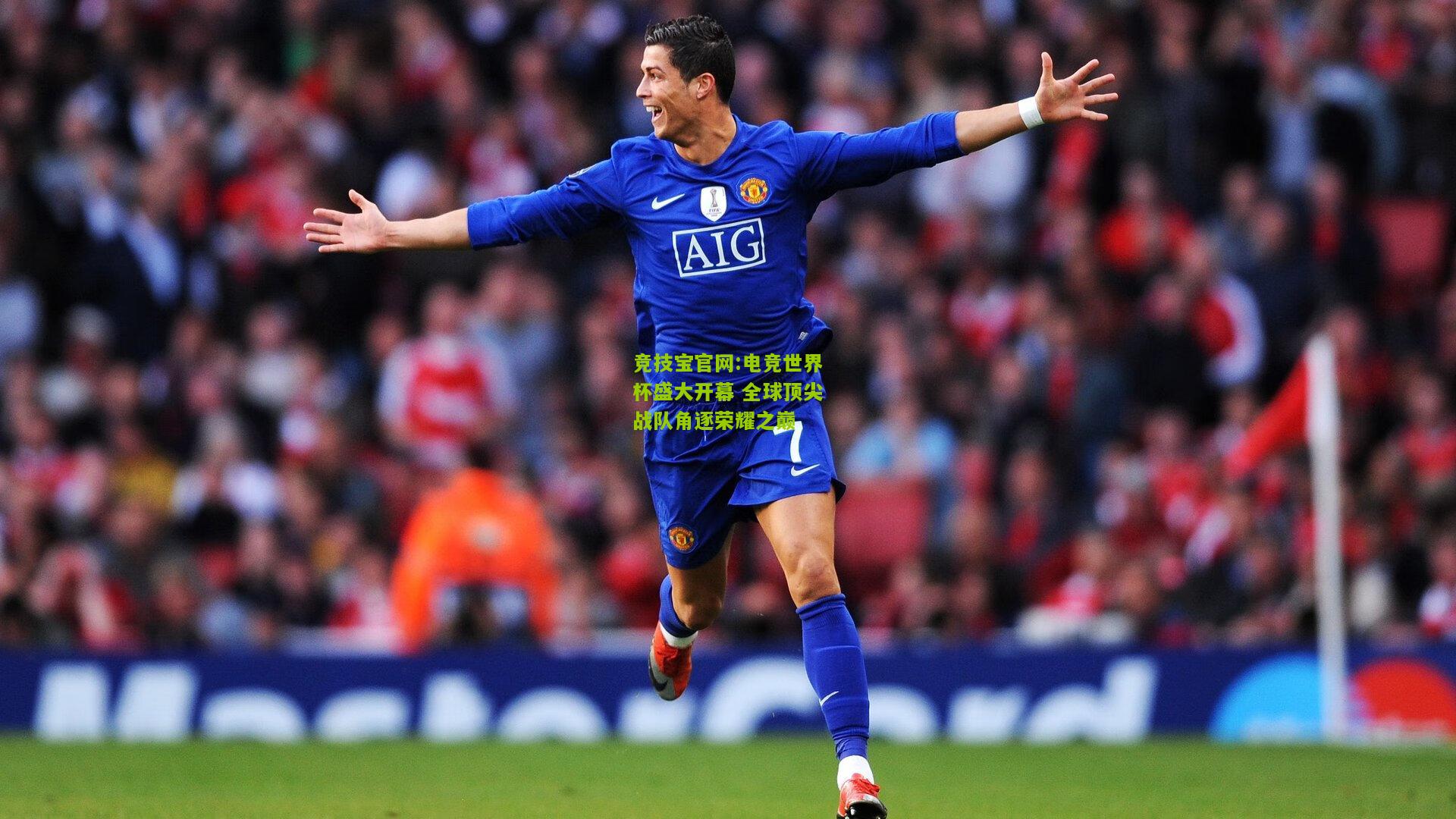

过去十年,中国体育迷的角色发生了根本性变化,据《中国体育消费报告》显示,超过70%的年轻球迷不再满足于被动观赛,而是通过加入球迷协会、参与线下观赛活动甚至自发组织公益项目来深化归属感,以成都某足球俱乐部为例,其官方球迷会“红色刀锋”不仅策划了全国知名的“人浪马拉松”活动,还定期发起社区清洁、留守儿童体育支教等行动。“我们想证明球迷不仅是赛场上的第十二人,更是城市正能量的传播者。”协会负责人李明表示。

这种转变背后是体育产业的精细化运营,多家俱乐部开始设立“球迷文化发展部”,通过定制球衣、开放训练日、球星见面会等方式增强互动,北京某篮球俱乐部甚至推出“球迷创意征集计划”,将粉丝设计的口号和T恤图案直接用于赛场宣传。“当球迷感到自己的声音被听见,忠诚度会呈几何级增长。”体育营销专家王芳分析道。

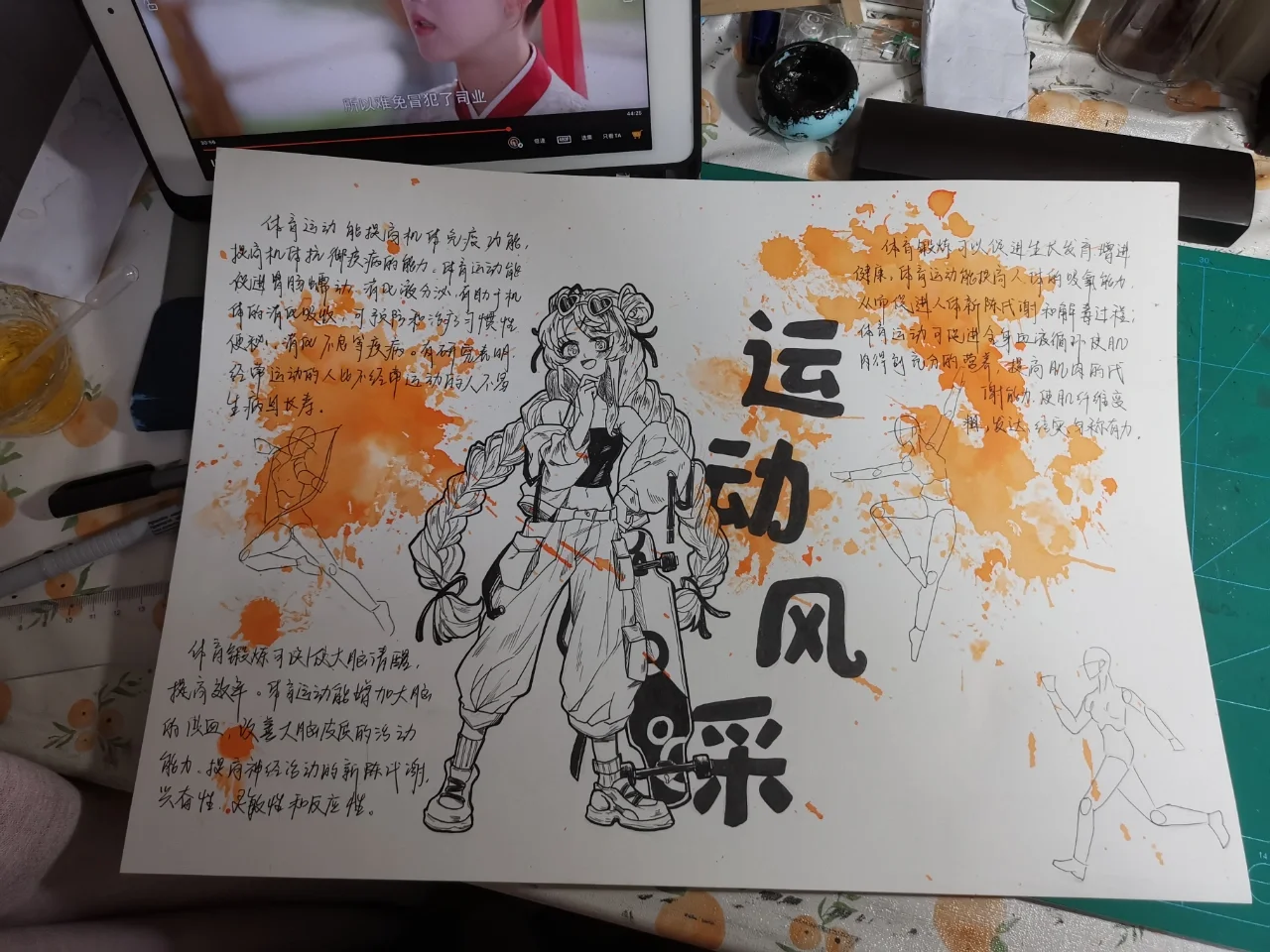

地域文化的载体:方言助威与非遗元素

值得注意的是,当代球迷文化正成为传承地方特色的新阵地,在广东某中超赛场,粤语助威歌谣《冲上云霄》融合了醒狮鼓点节奏;陕西球迷则将秦腔唱腔融入口号,配合仿古战鼓营造出独特气势,民俗学者陈勇指出:“这些创作让传统文化以年轻人喜爱的方式‘活’了下来。”

更令人惊喜的是跨项目融合,去年CBA全明星周末期间,沈阳球迷协会联合当地剪纸非遗传承人,制作了球星肖像剪纸作为应援物;杭州亚运会上,电竞观众自发用苏绣工艺制作战队旗帜,这种“体育+非遗”的模式已被多地文旅部门列为重点推广项目。

科技赋能:虚拟社群的线下落地

随着元宇宙概念兴起,球迷文化的表达形式也迎来革新,上海某电竞战队粉丝开发了AR应援APP,观众扫描座位二维码即可在手机端叠加虚拟焰火特效;抖音“云观赛”直播间里,弹幕助威会实时转化为赛场LED屏的波浪动画。“技术消弭了物理距离,让分散的粉丝形成情感共同体。”互联网观察家周涛评价道。

但线下联结仍是核心,成都凤凰山体育场的“万人手机星空”之所以出圈,正因其实现了数字创意与真实人际共鸣的结合,活动发起人赵宇回忆:“我们在30个微信群里排练了半个月,但当灯光真正亮起时,很多人还是激动得流泪——这就是科技无法替代的仪式感。”

争议与反思:狂热之外的理性边界

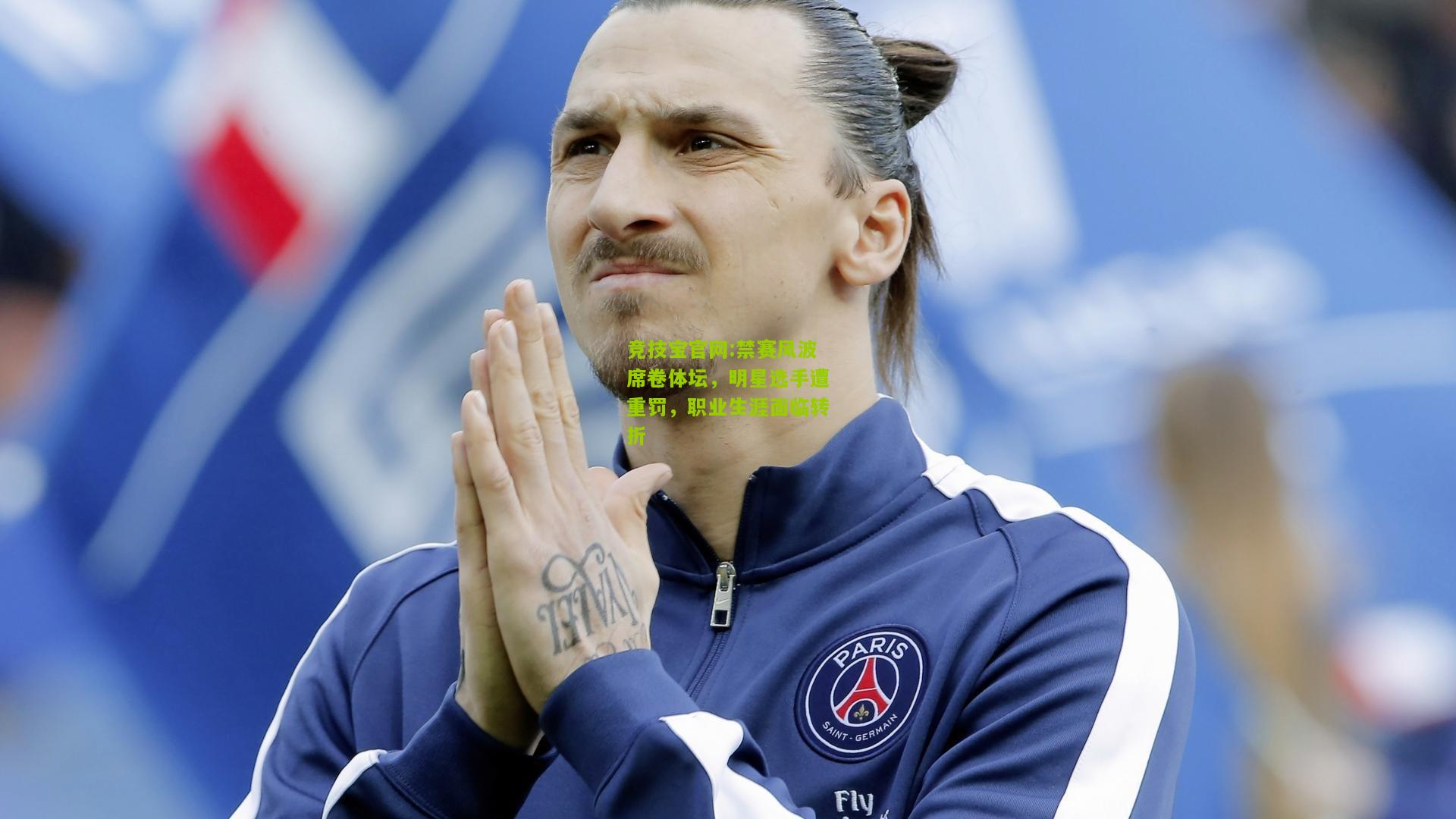

蓬勃发展的球迷文化也伴随争议,上赛季某场焦点战中,部分球迷因不满判罚向场内投掷杂物,导致比赛中断,此类事件促使俱乐部推出“文明观赛积分制”,违规者将失去购买季票资格,网络上的地域攻击、人肉搜索等行为也引发担忧。“热爱不应成为伤害的借口。”体育评论员刘健呼吁,“真正的球迷文化需要包容对手的胸怀。”

对此,足协已联合高校启动“青少年体育观赛礼仪培训”,从校园抓起培养理性粉丝,试点城市广州的中学将“赛场道德”纳入体育课考核,学生们需模拟不同角色完成冲突调解情景剧。“教育是根治非理性行为的长远之计。”项目负责人马丽华强调。

超越赛场:球迷经济的未来想象

从商业角度看,球迷文化的深化打开了新的消费场景,青岛某俱乐部推出“球迷共创啤酒”,包装设计由粉丝投票决定,首批5000箱当日售罄;深圳马拉松则允许跑者定制印有个人助威口号的号码布,衍生出“赛事社交货币”效应,咨询机构预测,2025年中国球迷周边产品市场规模将突破80亿元。

更深层的价值在于城市品牌塑造,重庆利用球迷文化推广“热血之城”形象,其打造的“球迷主题观光巴士”串联起球场、体育酒吧和球星涂鸦墙,成为文旅新IP,类似案例正在杭州、西安等城市复制。“当外地人因为球迷文化记住一座城,体育的社会效益就超越了竞技本身。”城市规划师吴伟说。

网友评论

最新评论