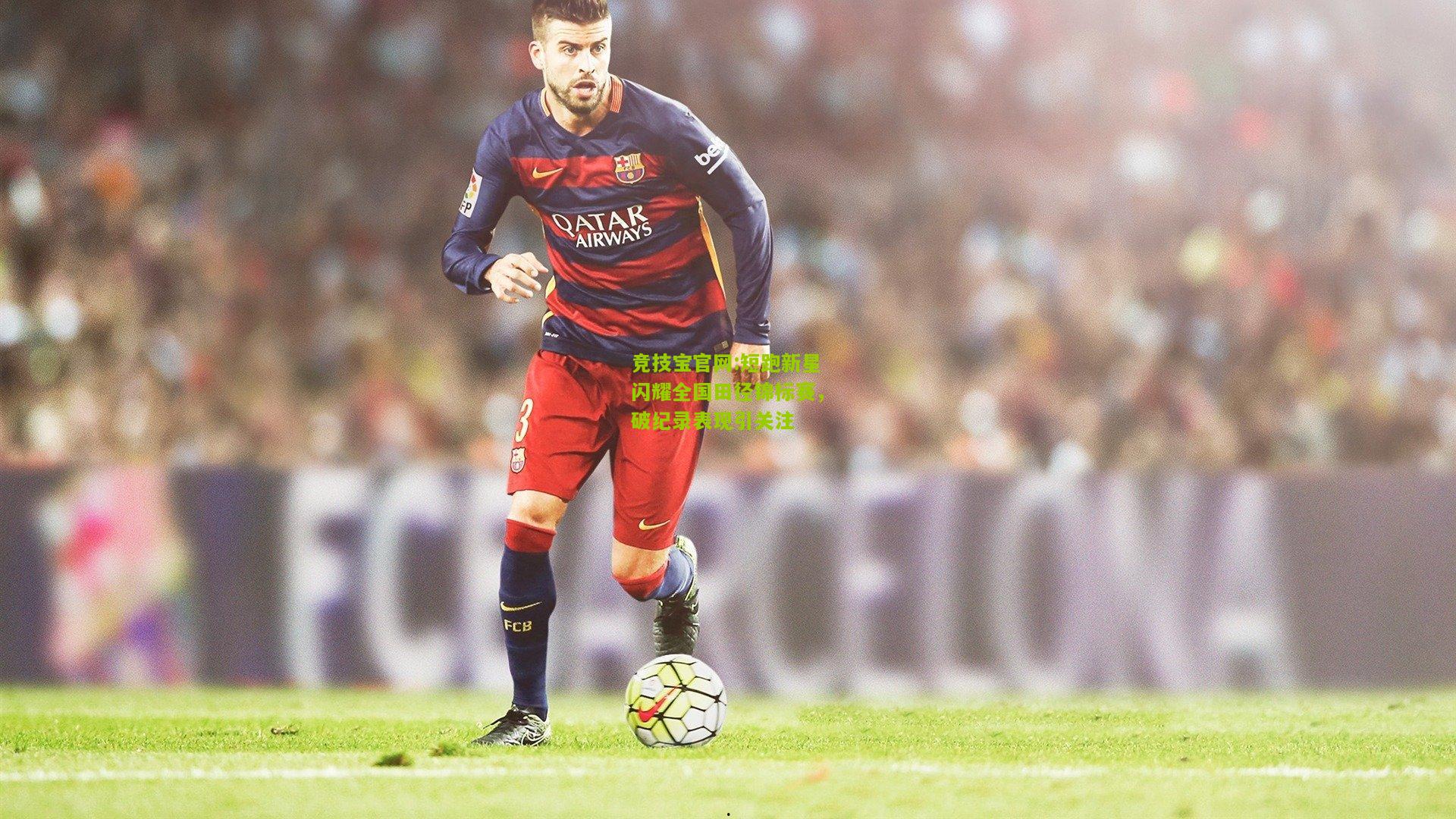

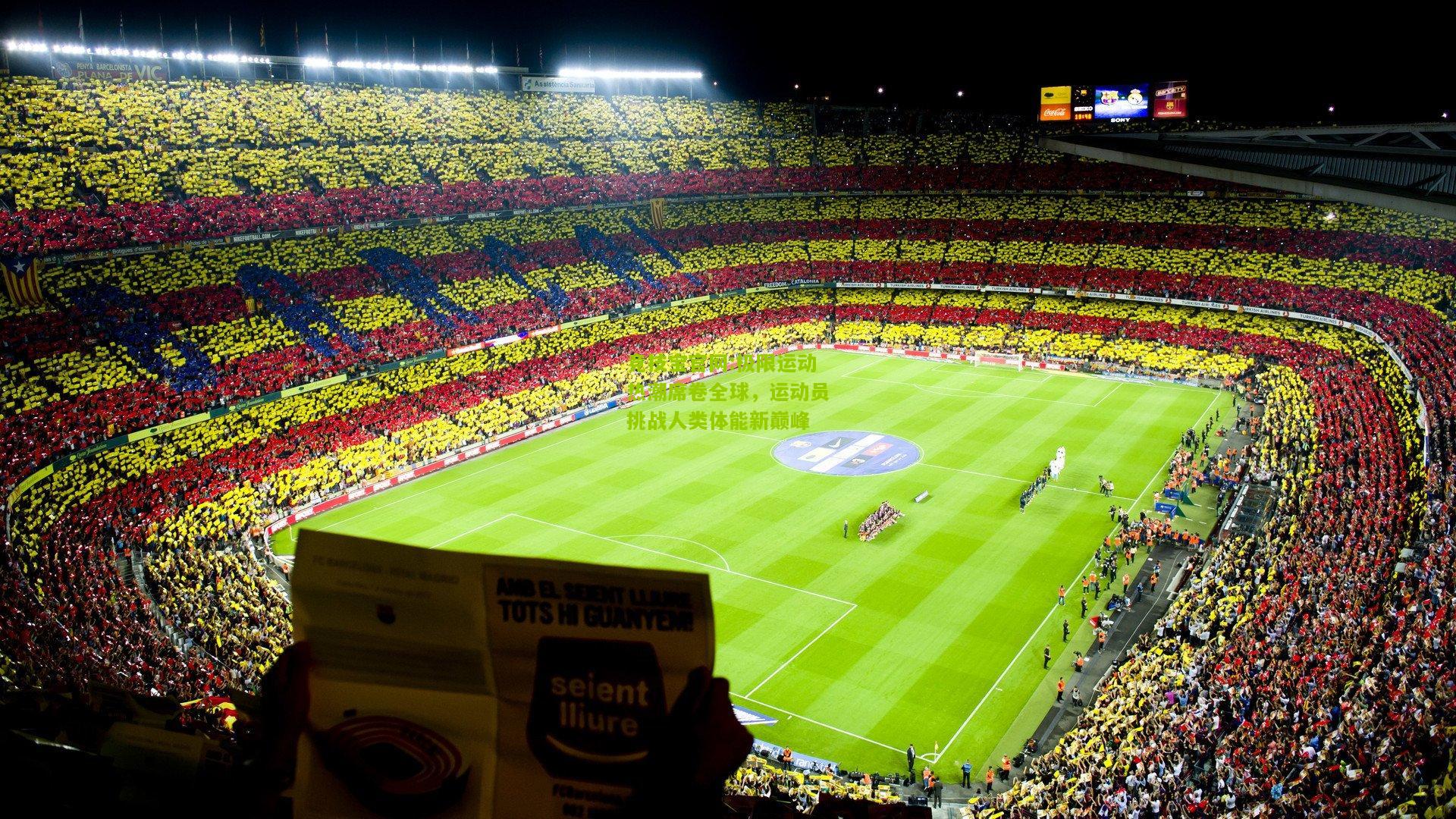

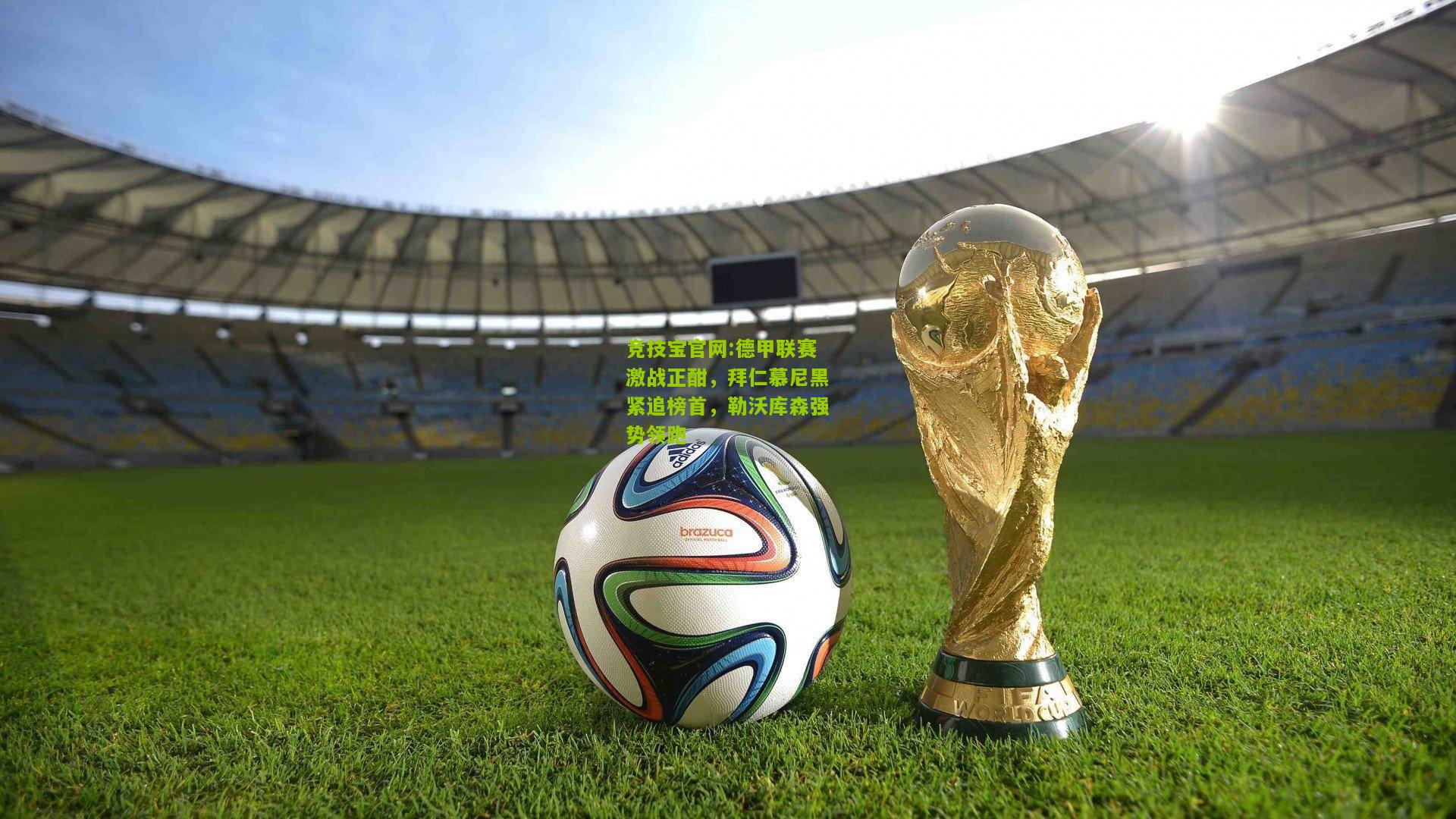

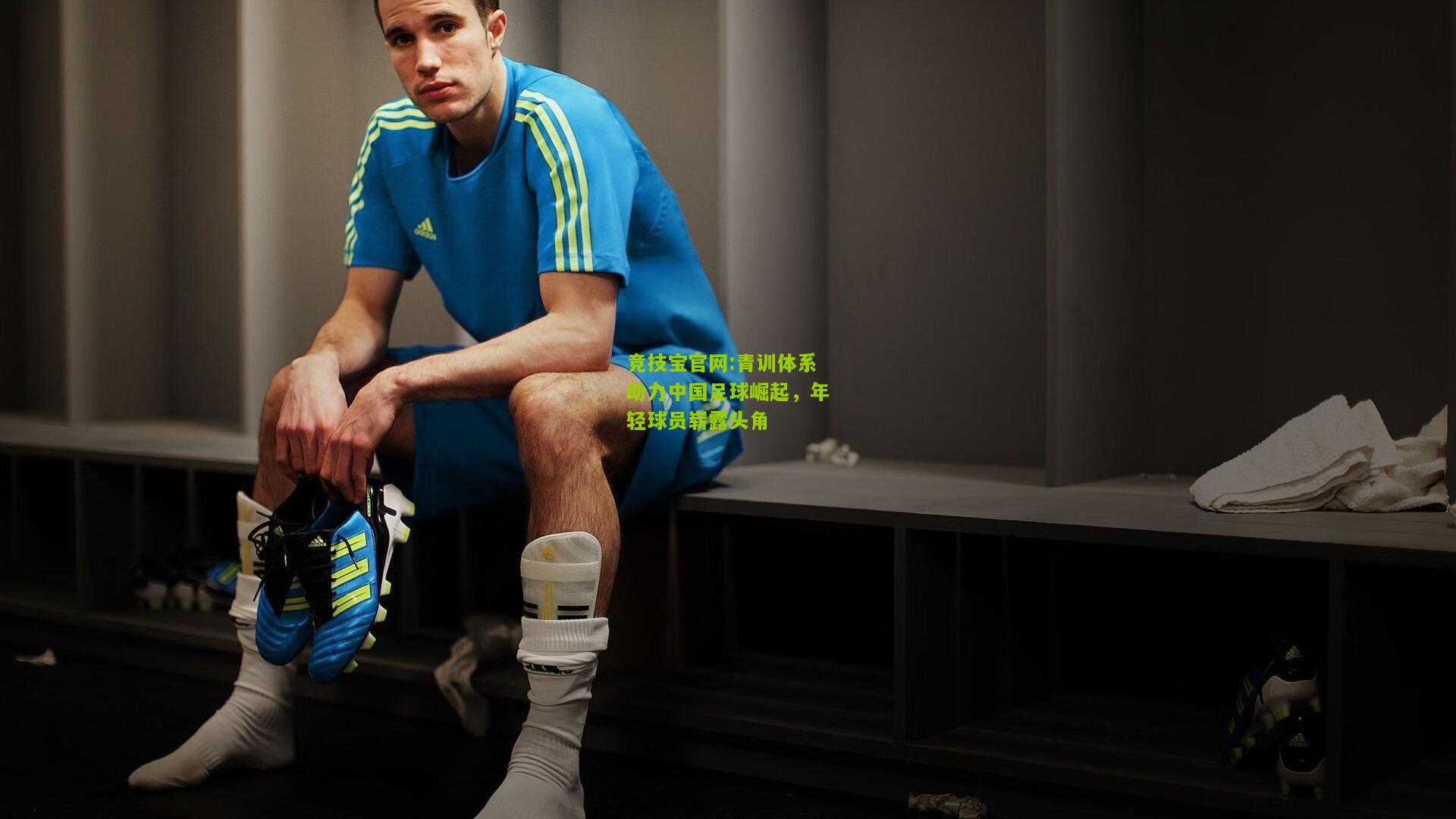

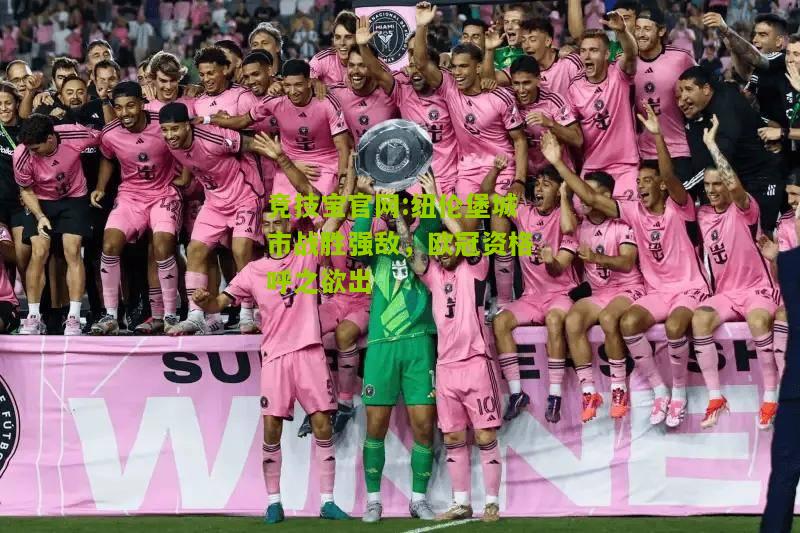

在刚刚结束的全国U17青少年足球锦标赛决赛中,某省青年队以3:1的比分战胜传统强队,捧起冠军奖杯,这场胜利不仅为球队带来了荣誉,更让外界看到了该省近年来深耕青训体系的显著成效,从选材到培养,从基层到职业梯队,一套科学化、系统化的青训模式正在为中国足球的未来注入新活力。

科学选材:打破地域限制,挖掘潜力新星

过去,青少年球员的选拔往往依赖教练的主观判断或地域推荐,导致许多有天赋的球员被埋没,随着青训体系的不断完善,科学选材成为关键一环,某省足协联合多所重点中小学及职业俱乐部,建立了覆盖全省的“青训人才数据库”,通过体能测试、技术评估和心理筛查等多维度考核,筛选出潜力球员。

本次夺冠队伍中的核心中场球员李明(化名)就是这一体系的受益者,两年前,他还是一名普通中学的校队成员,但在省级青训营的选拔中,他的传球成功率和场上视野数据脱颖而出,最终被纳入职业梯队培养。“以前觉得自己没机会,但现在只要有能力,就会被看到。”李明在赛后采访时说道。

梯队建设:衔接职业化,避免人才断层

青训的核心目标是为职业联赛输送人才,但长期以来,青少年球员在18岁后面临“无球可踢”的尴尬局面,为了解决这一问题,某省探索出“U13-U23”全年龄段梯队模式,并与当地职业俱乐部达成合作,确保优秀球员能够无缝衔接至更高水平赛事。

“我们的U17队伍中有6名球员已经与中超梯队签约,这说明青训和职业化之间的通道正在打通。”球队主教练王强(化名)介绍,该省还引入了“动态升降机制”,表现不佳的球员会被下放至低级别梯队,而表现优异的年轻球员则有机会提前进入一线队跟训,这种竞争机制不仅激发了球员的积极性,也避免了“揠苗助长”或“放任自流”的极端情况。

国际视野:引入先进理念,强化技术细节

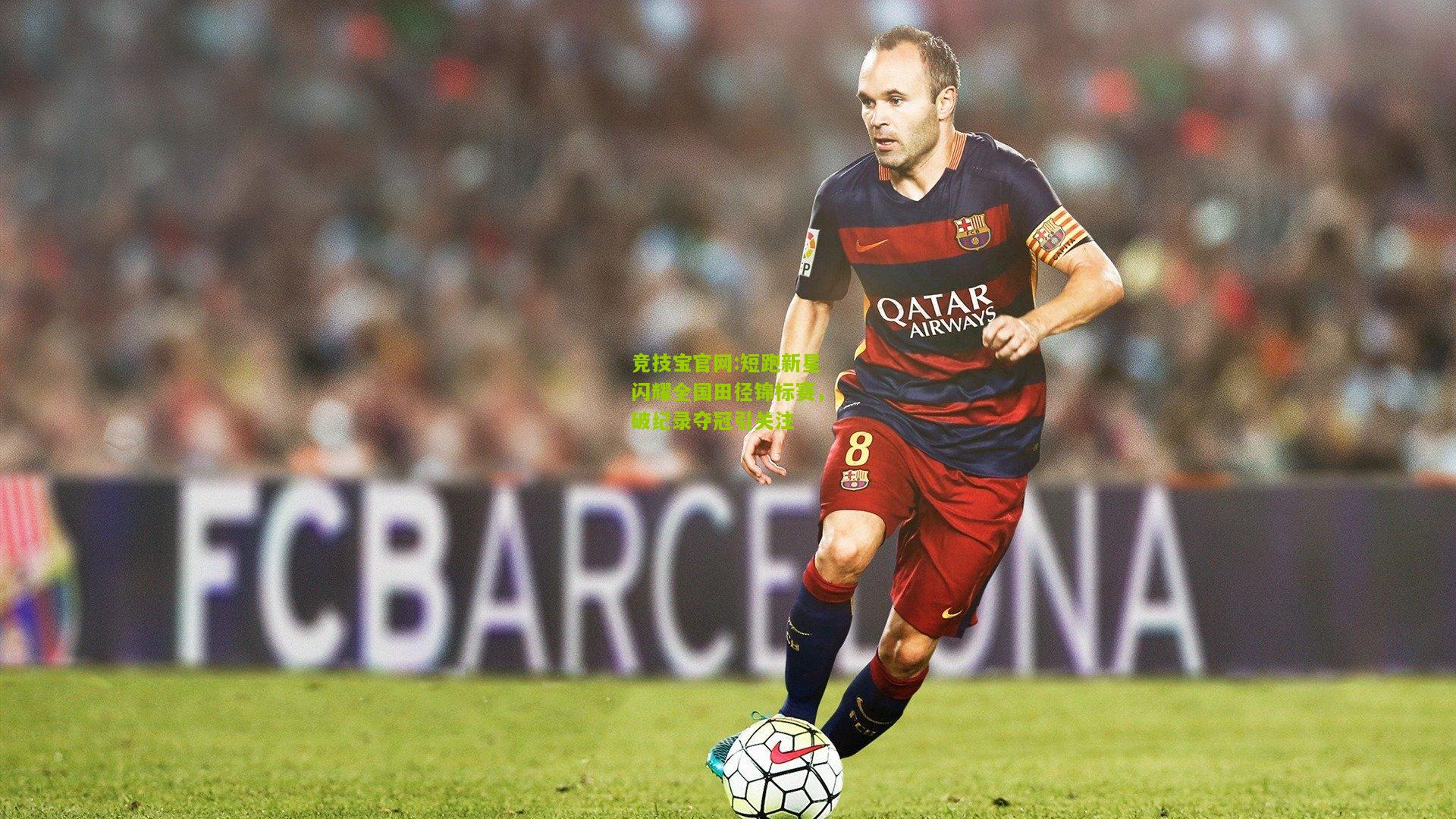

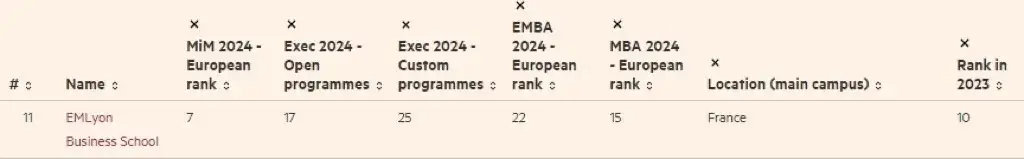

在青训体系中,教练员的水平直接决定球员的成长高度,某省近年来聘请了多名欧洲青训专家,定期组织教练员培训,并将“小场地高强度训练”“个性化技术打磨”等先进理念融入日常教学。

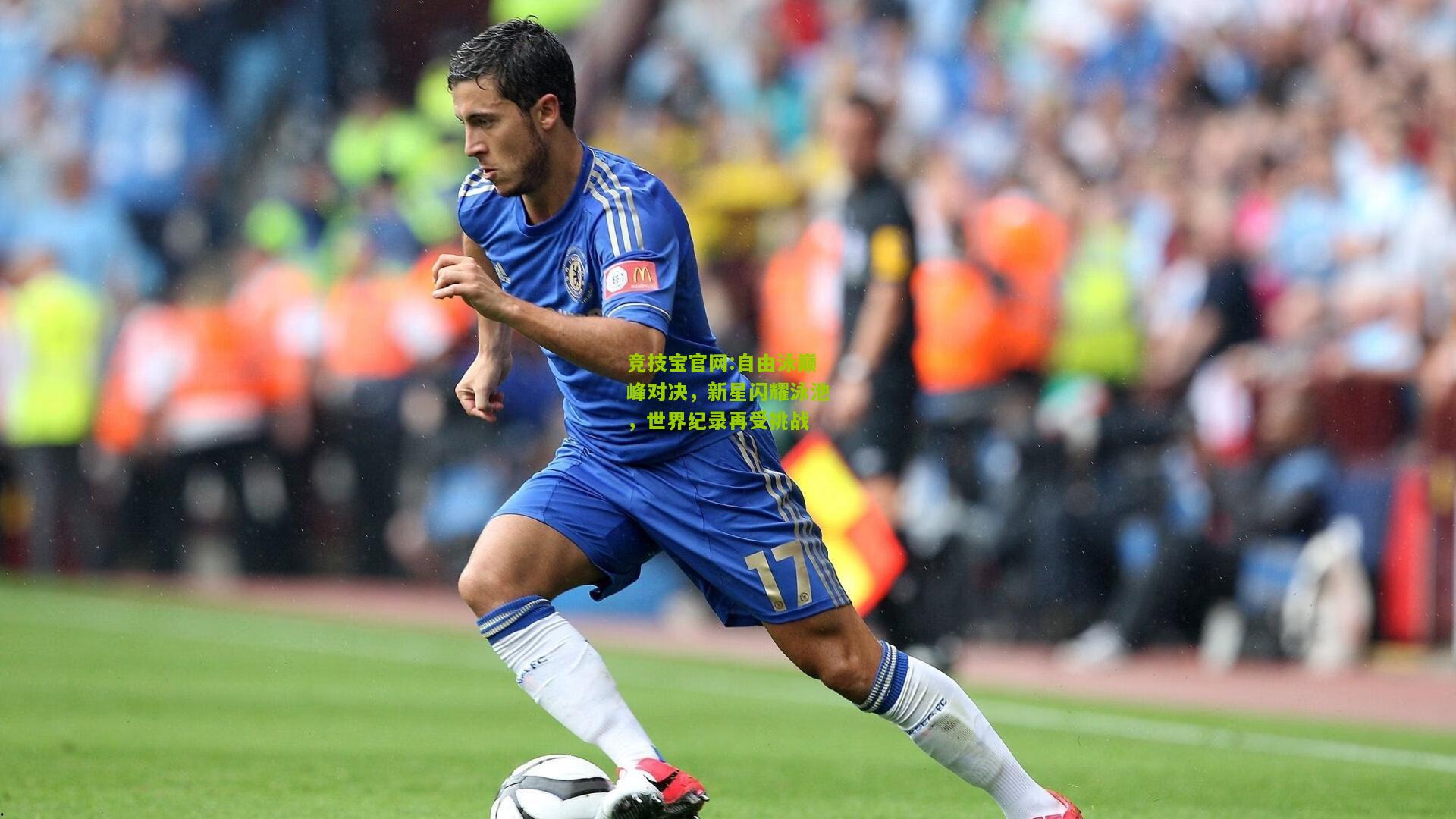

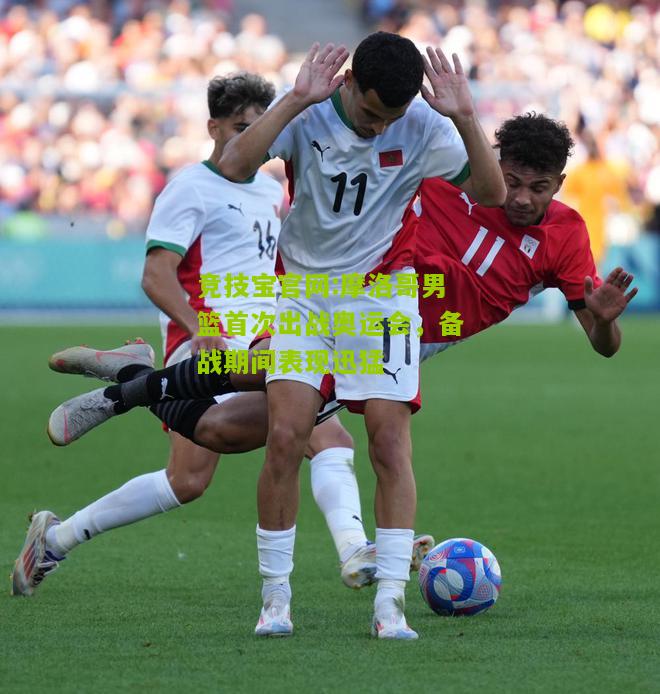

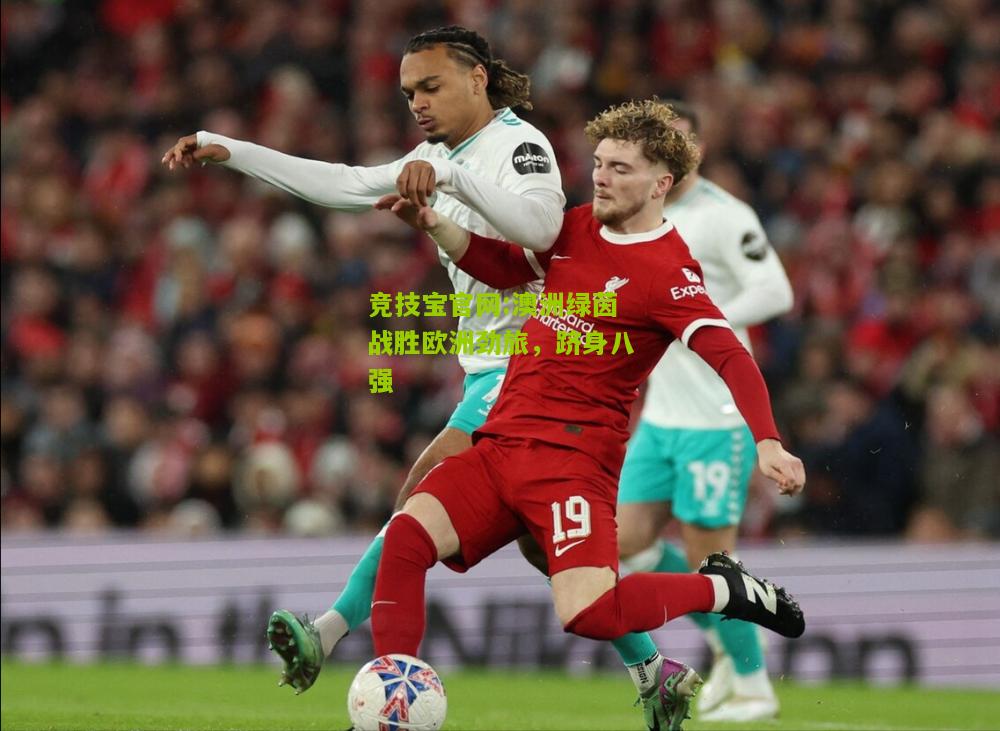

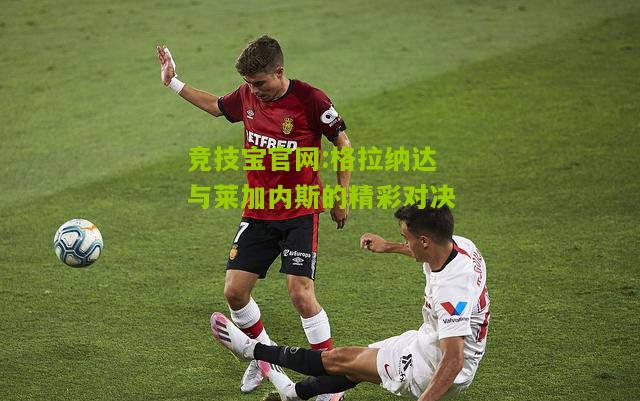

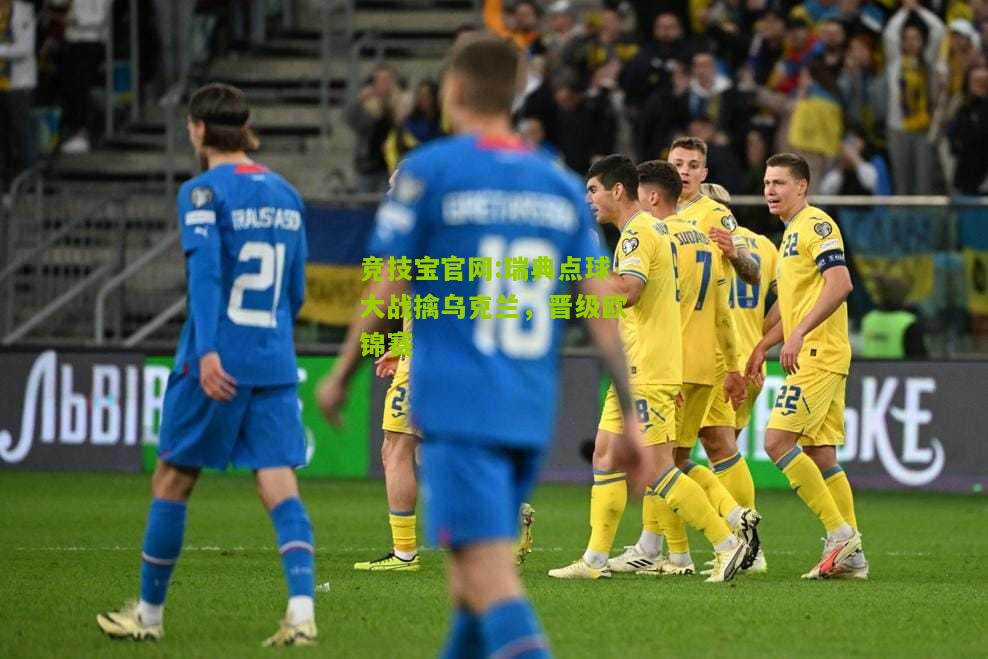

以本次锦标赛为例,某省青年队在决赛中的控球率高达62%,且多次通过快速短传配合撕破对手防线,这种技术流的打法正是得益于外教团队对细节的雕琢。“我们不再盲目追求身高和力量,而是更注重球员的决策能力和技术稳定性。”青训总监张伟(化名)表示。

该省还积极推动青少年球员“走出去”,每年选派优秀苗子赴欧洲、日韩等地参加交流赛,刚刚入选国少队的后卫陈磊(化名)坦言:“和国外同年龄段球员交手后,我才意识到自己的不足,比如无球跑动和防守选位。”

社会支持:校园+俱乐部双轨并行

青训的可持续发展离不开社会资源的投入,某省通过“校园足球特色学校”与职业俱乐部青训营的双轨模式,扩大了选材面,全省已有超过200所中小学纳入青训合作网络,俱乐部则提供专业教练和训练设备支持。

家长的态度也在悄然改变,过去,许多家庭因担忧孩子学业而拒绝职业足球道路,但现在,部分试点学校推出了“足球特长班”,文化课与训练时间得到合理分配。“孩子既能踢球,也不耽误学习,我们更放心了。”一位球员家长表示。

未来展望:从量变到质变的路还有多远?

尽管此次夺冠令人振奋,但青训体系的完善仍面临挑战,部分地区基层教练短缺、青少年比赛数量不足等问题尚未完全解决,如何避免“过早专业化”导致球员创造力下降,也是业内关注的焦点。

中国足协相关负责人表示,下一步将推动各省市青训标准的统一化,并加大对欠发达地区的扶持力度。“青训不是短期工程,我们需要十年、二十年的耐心。”

从这场U17锦标赛的胜利中,我们看到了青训体系的希望,当科学选材、梯队建设、国际视野和社会支持形成合力,中国足球的后备力量才能真正崛起,未来的赛场上,或许会有更多年轻面孔从这里走向世界。

网友评论

最新评论