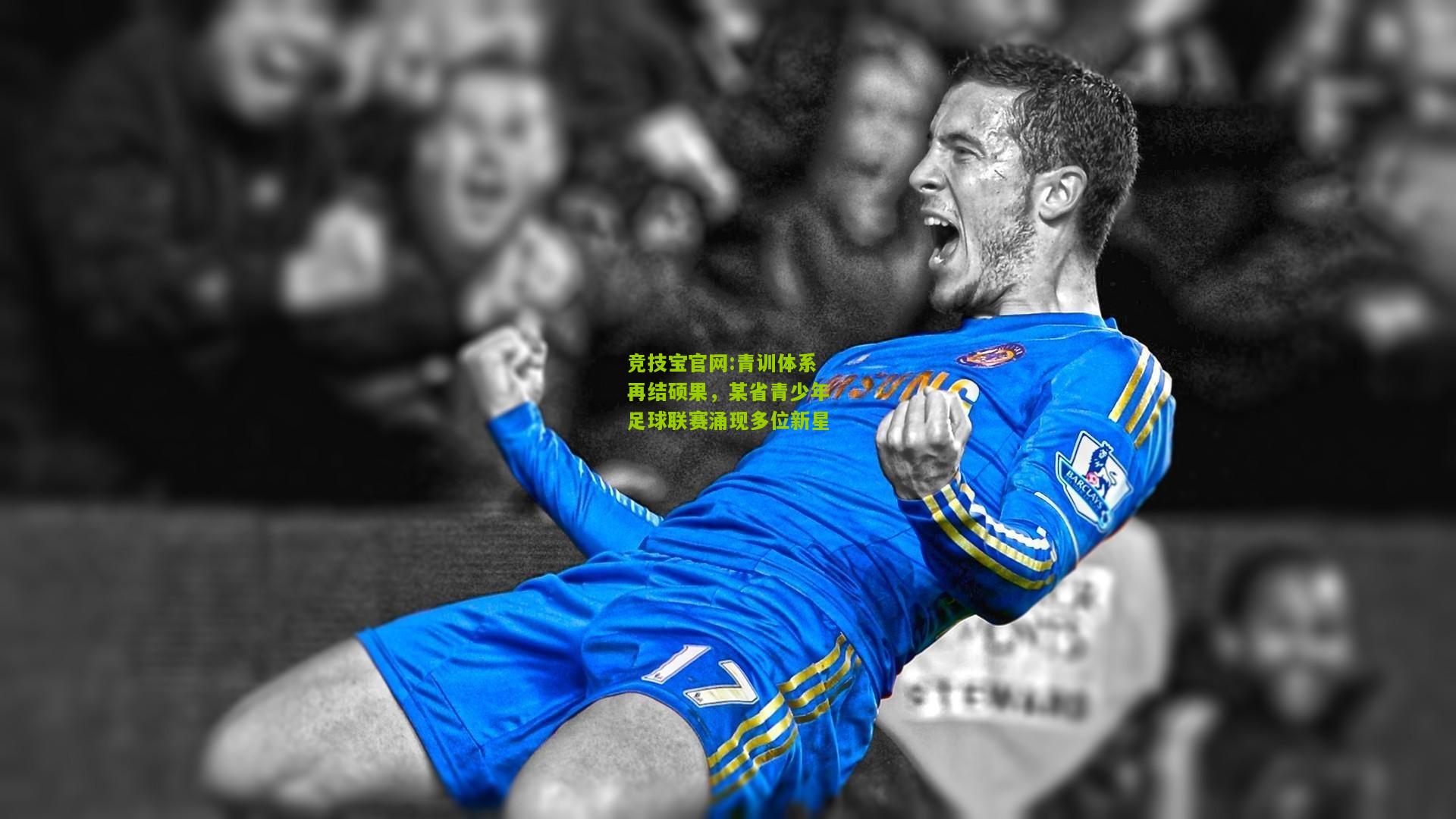

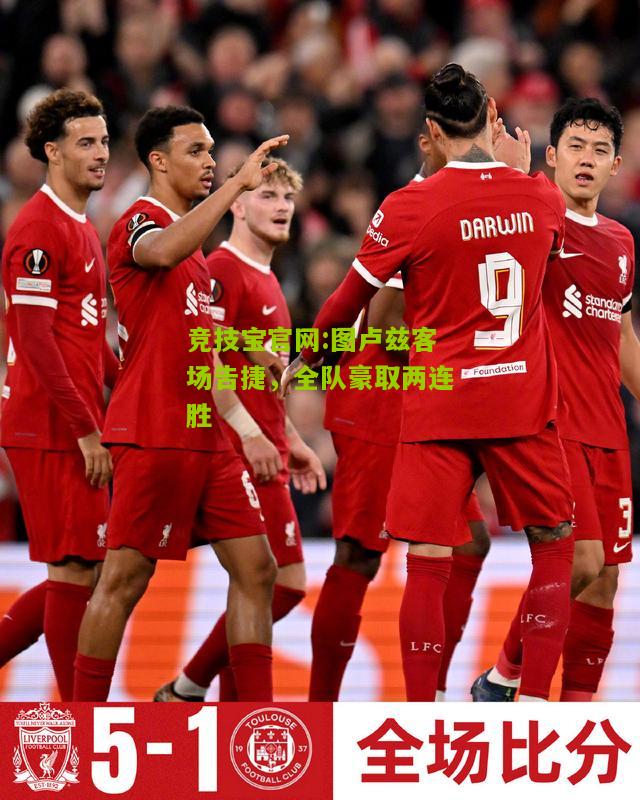

在刚刚落幕的全国U18青年足球锦标赛决赛中,某省青年队以3:1的比分战胜传统强队,首次捧起冠军奖杯,这场胜利不仅为球队带来了荣誉,更让外界再次将目光聚焦到其背后完善的青训体系上,从基层选拔到科学培养,这支青年军的崛起正是中国足球青训体系近年来深耕细作的缩影。

科学选拔:夯实人才基础

这支冠军队伍的组建始于5年前,当时,省足协启动了“星火计划”,通过覆盖全省的校园足球联赛和业余俱乐部梯队,每年筛选出近百名潜力新星,与过去“唯成绩论”的选拔方式不同,如今的青训体系更注重球员的综合素质,技术总监李明透露:“我们引入了骨龄检测、心理评估和动态体能监测,确保选材既看当下,更看未来。”

以本届赛事MVP得主小将张阳为例,他来自偏远县城,最初因身材瘦弱被多家机构拒绝,但省青训中心的球探通过长期跟踪,发现其出色的空间意识和传球成功率,最终破格录取,这种“不拘一格降人才”的模式,正逐渐打破传统青训的桎梏。

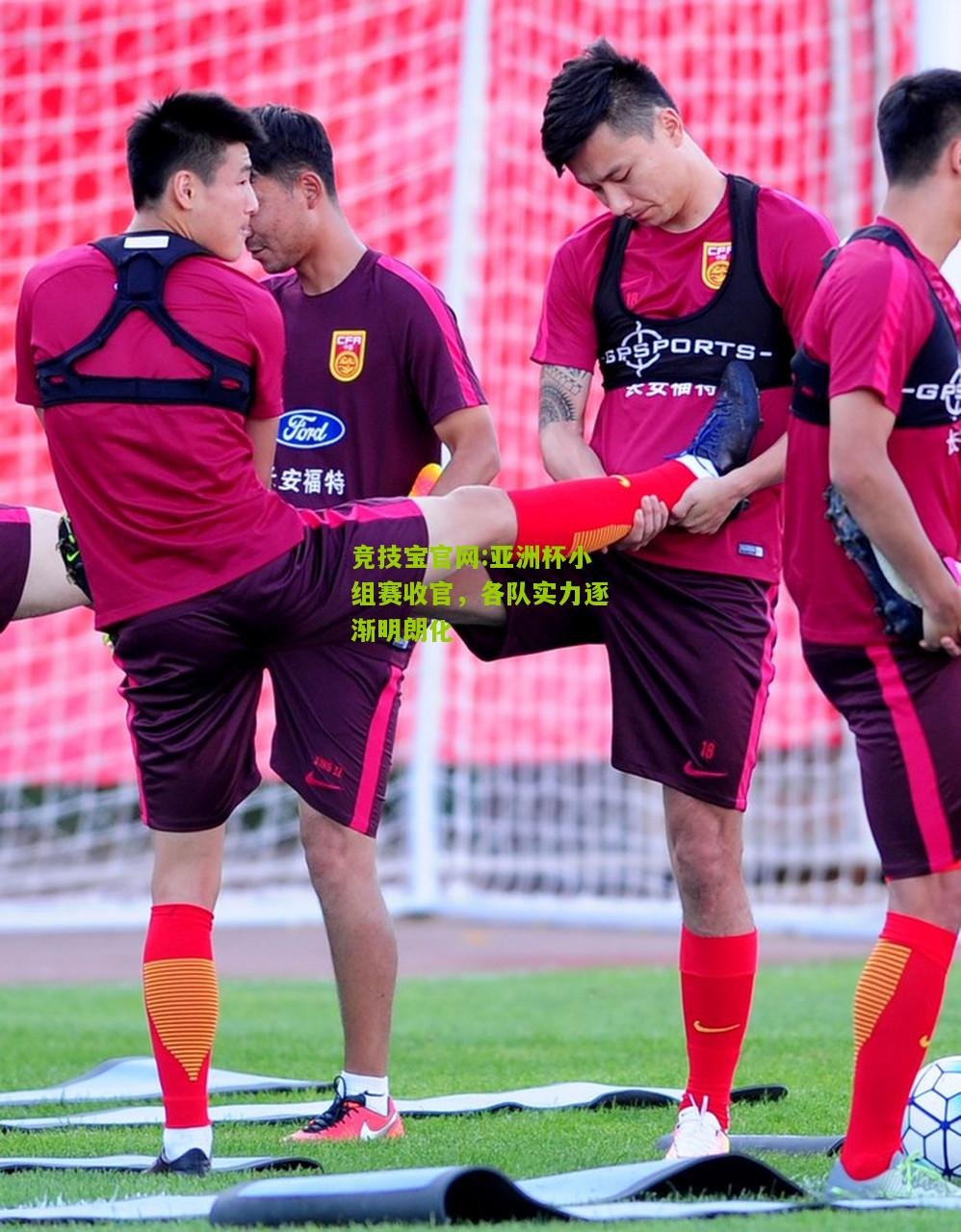

专业化培养:从“练体力”到“练头脑”

走进该省青训基地,训练场边的标语“技术是根,战术是魂”格外醒目,教练组摒弃了以往“一天三练”的疲劳战术,转而采用欧洲先进的“周期化训练”方案,每周除常规技战术课,还增设视频分析课和情景模拟训练,主教练王强表示:“现在的年轻球员需要理解为什么跑位,而不仅是机械执行。”

值得一提的是,球队还与当地高校合作,为球员定制文化课程。“文化素养决定球员上限,”青训主管陈霞强调,“我们要求队员至少掌握一门外语,并学习运动心理学。”这种体教融合的模式,有效降低了球员因退役导致的“二次择业”风险。

赛事锤炼:以赛代练突破瓶颈

过去两年,这支青年队先后参加了东南亚青年邀请赛和中日韩对抗赛,与多支亚洲强队过招,助理教练赵宇回忆:“去年惨败给日本球队后,孩子们哭着加练到深夜。”正是这些国际赛事暴露的问题,促使球队调整了防守反击战术,转而强化高压逼抢。

本次全国锦标赛半决赛对阵卫冕冠军时,球队在0:1落后情况下连扳两球,门将扑出关键点球的一幕被媒体称为“青训意志力的胜利”,赛后数据显示,队员平均跑动距离达9.8公里,比对手多出1.2公里,高强度冲刺次数更是高出30%。

未来之路:青训成果如何反哺职业联赛?

随着夺冠,队中已有3名球员收到中超俱乐部试训邀请,但专家指出,青训成果转化仍需制度保障,足球评论员徐峰建议:“应建立职业俱乐部青训补偿机制,避免地方梯队沦为‘人才代工厂’。”该省正探索与职业俱乐部共建“双注册”制度,确保青训机构能持续获得培养收益。

基层教练短缺仍是痛点,尽管省足协近年培训了600余名持证教练,但分配到近百个训练网点后仍捉襟见肘,退役国脚孙伟近日主动赴山区支教的事迹引发热议,他呼吁:“与其高薪聘请外教,不如先让本土教练有尊严地工作。”

他山之石:国际青训经验的本土化实践

考察德国、比利时等国的青训模式后,该省创新推出“技术风格统一计划”,从U12到U18,所有梯队必须贯彻“快速传切+高压防守”的战术理念,这种统一性在本届赛事中成效显著——决赛第三球正是通过7脚连续传递撕破对手防线。

日本J联赛青训专家佐藤健次郎观摩后评价:“中国青训开始注重体系化,但需警惕过早专业化带来的创造力缺失。”对此,省青训中心已试点“兴趣导向训练”,每周预留20%时间让球员自主选择训练内容。

全民参与:社会力量托举青训未来

在政府投入之外,当地企业通过冠名梯队、捐赠装备等方式参与青训,某体育品牌为优秀学员提供“成长奖学金”,其负责人表示:“社会责任比广告效应更重要。”家长态度的转变同样关键,从前“踢球影响学习”的偏见,正被“足球特长生升学加分”等政策逐渐消解。

决赛次日,省体育局宣布将扩建3所青训基地,并启动“女足青训振兴计划”,局长周明在发布会上强调:“这座冠军奖杯不是终点,而是青训体系迈向高质量发展的起点。”

夜幕降临,青训基地的灯光依旧亮着,U14梯队的小球员们加练任意球的剪影,映照在冠军奖杯陈列柜的玻璃上,仿佛在诉说一个关于传承的故事,当完善的制度、专业的培养和社会的支持形成合力,中国足球的幼苗终将长成参天大树。

网友评论

最新评论