国家体育总局召开新闻发布会,正式发布《关于进一步推动全民健身与竞技体育协同发展的若干意见》(以下简称《意见》),这一政策的出台,标志着我国体育事业进入新的发展阶段,旨在通过优化资源配置、完善体制机制,全面提升全民健身水平,同时为竞技体育人才培养提供更广阔的基础。

政策背景与目标

随着经济社会的发展,人民群众对健康生活的需求日益增长,体育在促进全民健康、增强国家软实力方面的作用愈发凸显,当前我国体育事业发展仍面临一些挑战,如全民健身设施分布不均、基层体育人才短缺、竞技体育后备力量不足等,为此,国家体育总局在广泛调研的基础上,制定了这一综合性政策,力求在“十四五”期间实现以下目标:

- 全民健身普及化:到2025年,全国经常参加体育锻炼的人口比例达到40%以上,人均体育场地面积达到2.6平方米。

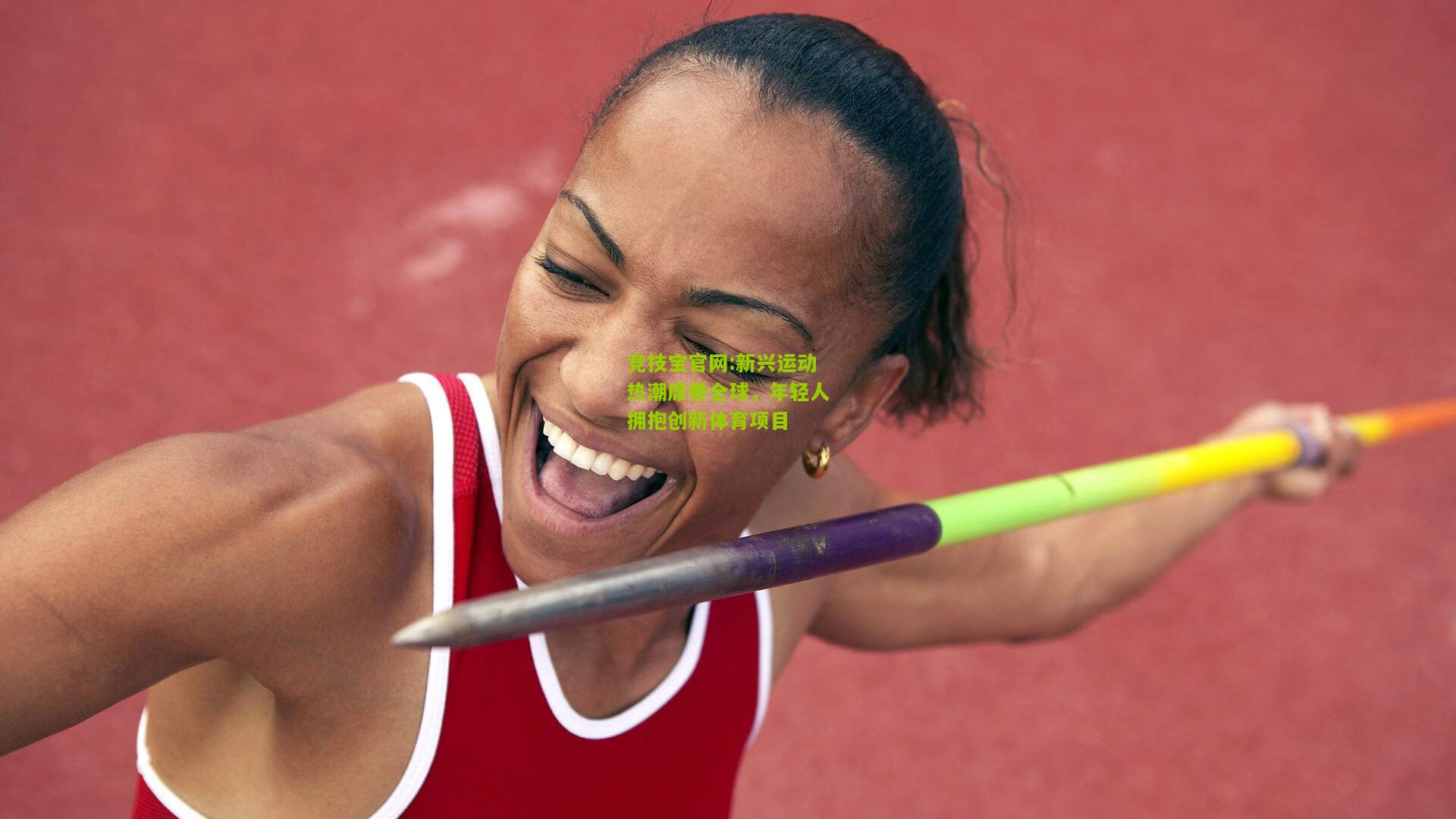

- 竞技体育提质增效:完善青少年体育培养体系,拓宽优秀运动员选拔渠道,提升国际赛事竞争力。

- 体教融合深化:推动学校体育课程改革,鼓励体育特长生的多元化发展。

政策亮点解读

全民健身设施“全覆盖”工程

《意见》提出,将加大对城乡公共体育设施的投入,重点解决老旧小区、农村地区体育设施不足的问题,未来三年内,计划在全国范围内新建或改建10万处社区健身中心,并推动学校体育场馆在非教学时段向社会开放,国家体育总局还将联合财政部设立专项基金,支持经济欠发达地区的体育基础设施建设。

青少年体育培养体系改革

为破解竞技体育后备人才短缺的难题,《意见》明确要求各地建立“一条龙”式培养机制,从小学到大学贯通体育特长生培养路径,具体措施包括:

- 在中小学校增设体育特色课程,鼓励学生参与至少一项体育项目。

- 扩大体育传统校和示范校的规模,给予经费和政策支持。

- 建立省级青少年体育竞赛体系,打通优秀苗子进入专业队的通道。

社会力量参与体育事业

《意见》首次明确提出鼓励社会资本进入体育领域,支持企业、社会组织举办群众性体育赛事或投资职业体育俱乐部,将简化体育赛事审批流程,降低办赛门槛,激发市场活力。

运动员保障机制完善

针对退役运动员再就业难的问题,政策要求各级体育部门与教育、人社部门联动,为运动员提供职业培训、学历提升等支持,将建立运动员伤病保险基金,减轻运动员的后顾之忧。

地方响应与典型案例

政策发布后,多地体育部门迅速行动,江苏省宣布将在未来两年内新增500个社区智慧健身站,并联合高校开设运动员职业转型培训班,广东省则计划通过“体育+旅游”模式,打造一批特色体育小镇,吸引社会资本参与。

在基层实践中,北京市某区的“体教融合”试点已初见成效,该区通过将体育特长生文化课与专业训练相结合,近年来向省级以上运动队输送了30余名优秀苗子,同时保证了学生的学业水平。

专家观点

中国体育科学学会副会长李明表示:“这一政策抓住了当前体育事业发展的关键矛盾,既注重普惠性,又突出了重点领域的改革,特别是对社会力量的引入,将有效缓解政府投入不足的问题。”

北京体育大学教授张华则认为:“政策的成功关键在于落实,如何平衡全民健身与竞技体育的资源分配,如何确保基层执行不走样,仍需后续细化方案。”

国际比较与借鉴

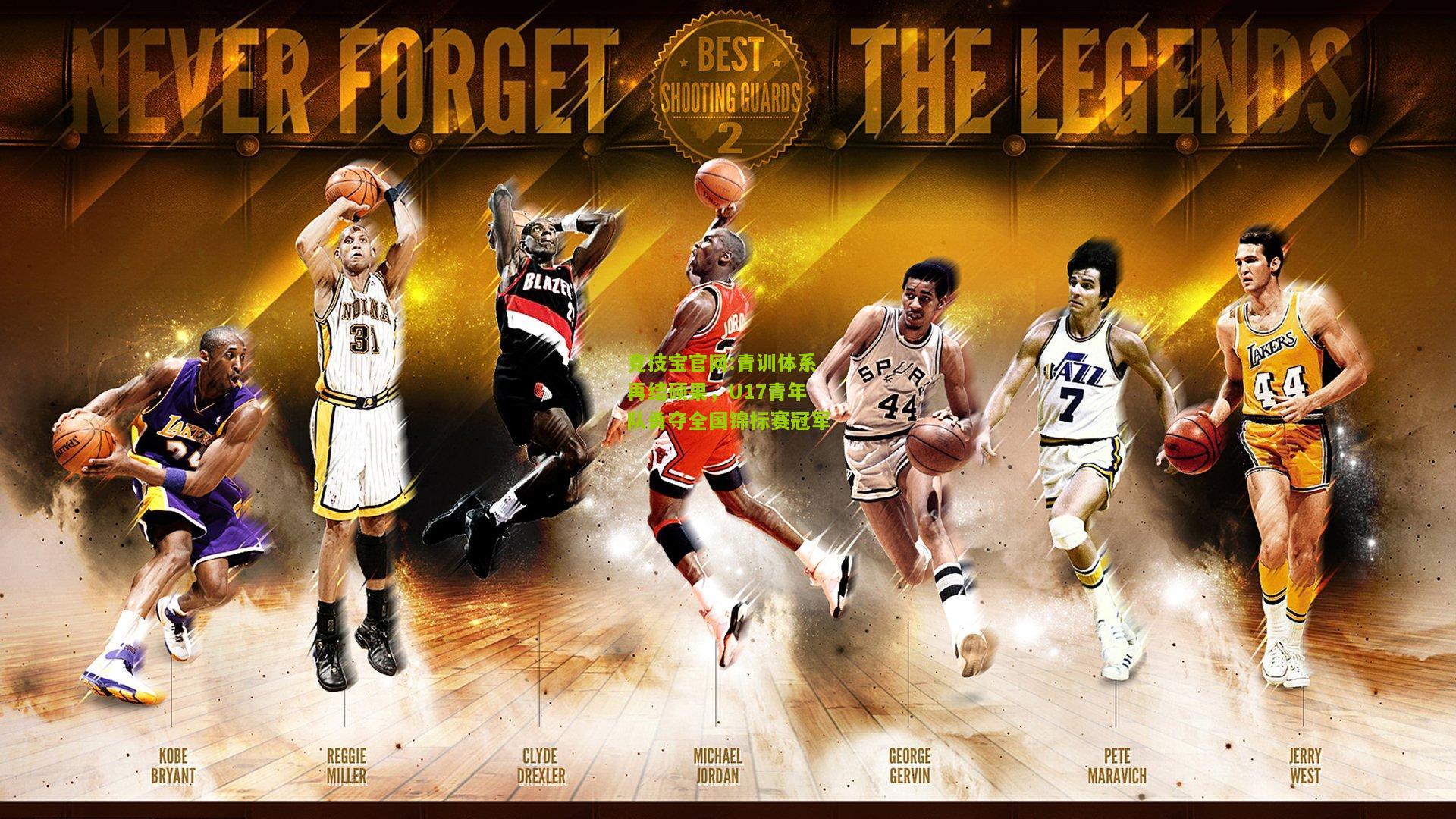

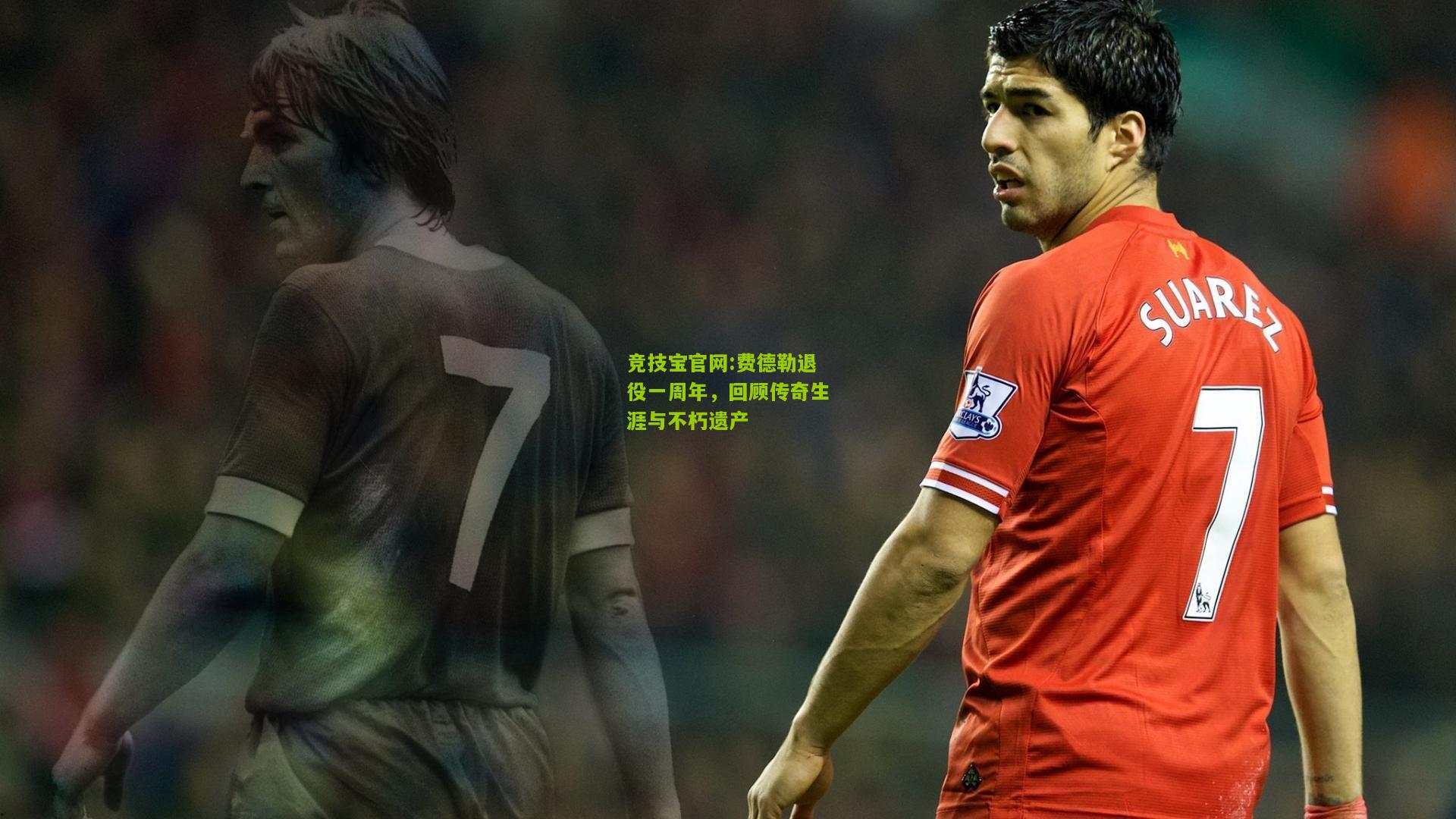

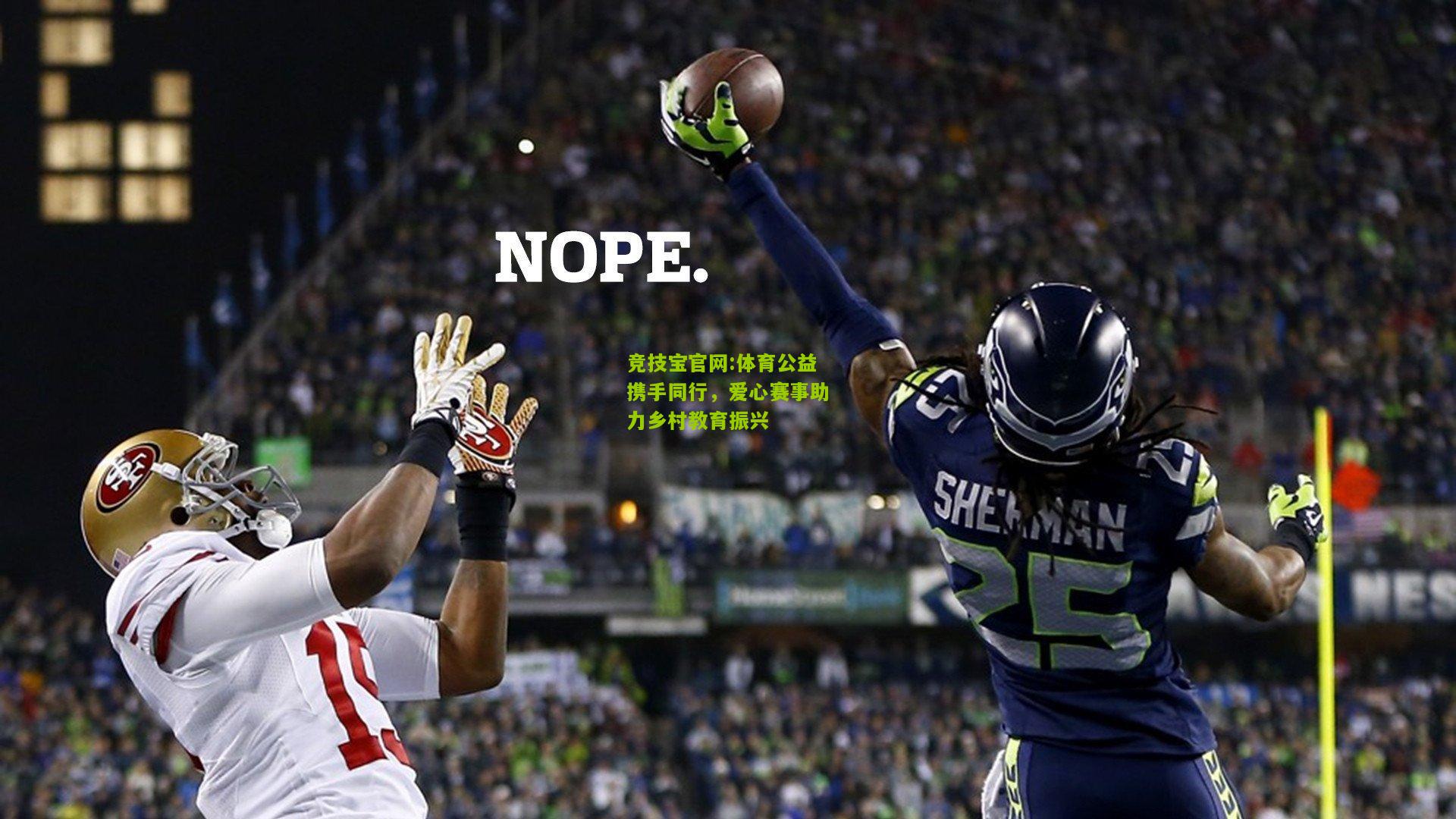

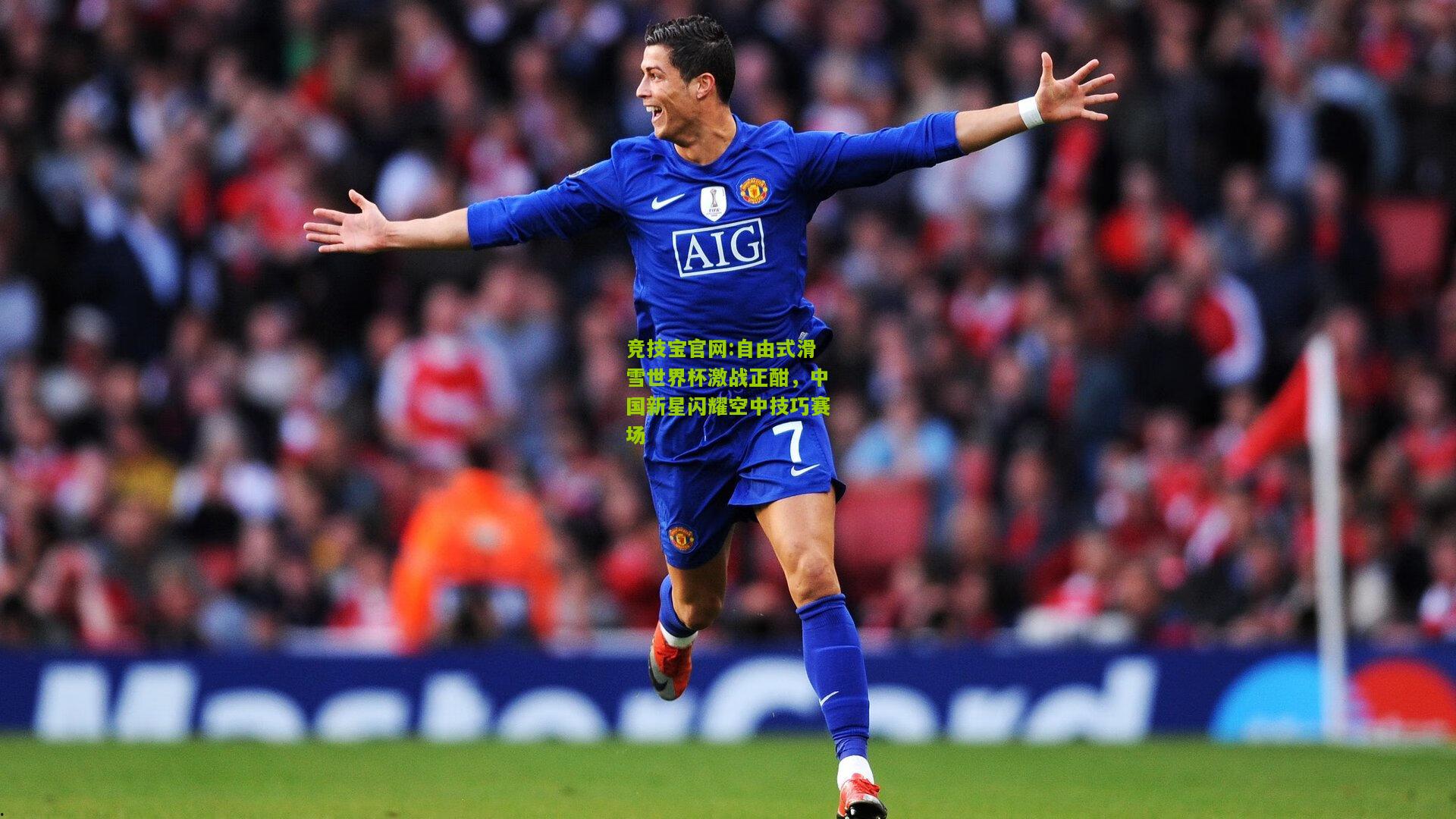

纵观全球,许多体育强国在全民健身与竞技体育协同发展方面积累了丰富经验,美国通过学校体育和职业联赛的紧密衔接,形成了庞大的人才储备;德国则依靠社区体育俱乐部模式,实现了全民参与,我国此次政策的出台,既吸收了国际先进理念,又结合了国情,具有鲜明的中国特色。

未来展望

《意见》的发布为我国体育事业绘制了清晰的路线图,随着政策的逐步落地,预计将显著提升全民健康水平,同时为奥运会、亚运会等国际大赛输送更多优秀人才,国家体育总局表示,将定期评估政策实施效果,并根据实际情况动态调整,确保目标如期实现。

体育不仅是竞技,更是健康的生活方式,此次政策的推出,标志着我国体育事业从“金牌导向”向“以人为本”的深刻转变,必将为全面建设体育强国注入新的动力。

网友评论

最新评论