在竞技体育的赛场上,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理已成为决定胜负的隐形推手,无论是奥运会冠军的最后一搏,还是年轻运动员的首次亮相,心理素质的强弱往往直接影响到比赛的结果,近年来,体育心理学的应用逐渐从幕后走向台前,成为运动员、教练员乃至体育管理机构关注的焦点。

体育心理:从辅助工具到核心竞争力

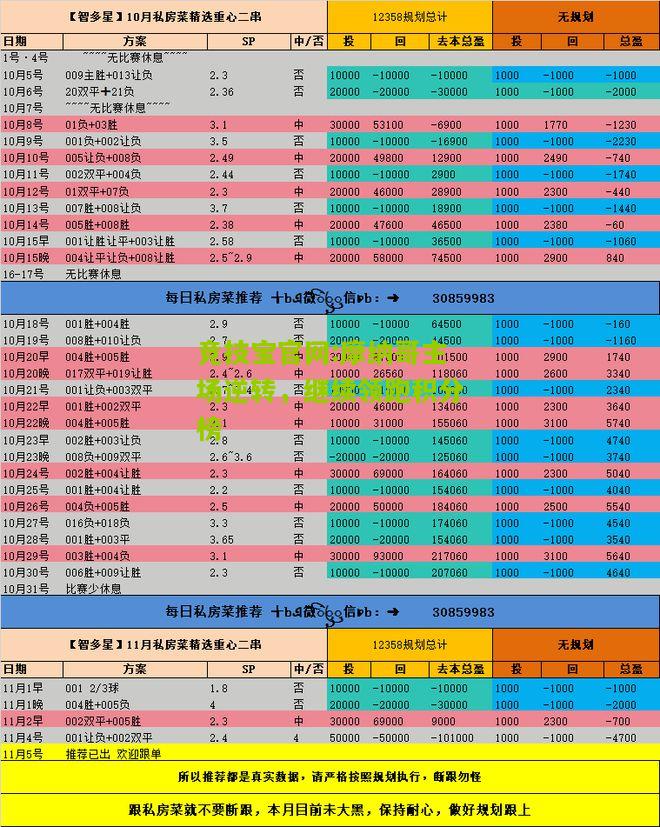

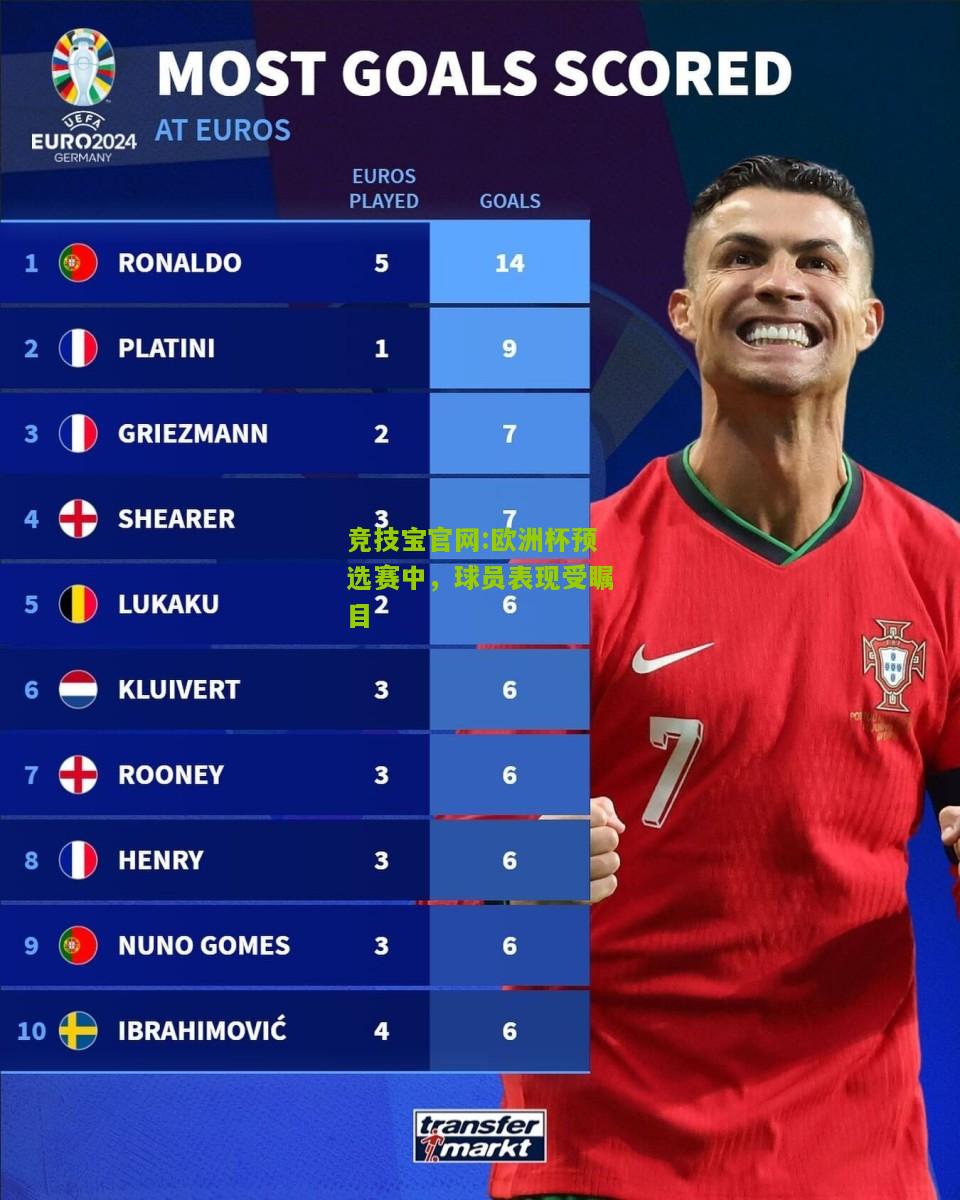

过去,体育心理常被视为“锦上添花”的辅助手段,但随着竞技水平的普遍提升,运动员之间的技术差距日益缩小,心理层面的较量变得尤为关键,在2020年东京奥运会上,美国体操名将西蒙·拜尔斯因心理压力选择退赛,引发全球对运动员心理健康的广泛讨论,这一事件不仅揭示了高压环境下心理状态的重要性,也让更多人意识到,体育心理并非“软实力”,而是直接影响竞技表现的核心因素。

体育心理学专家指出,运动员在比赛中面临的压力主要来自三个方面:外部期望(如观众、媒体)、内部目标(如个人突破)以及突发状况(如伤病或裁判争议),如何在这些压力下保持专注、调整情绪,成为现代运动员的必修课。

顶尖运动员的心理战术

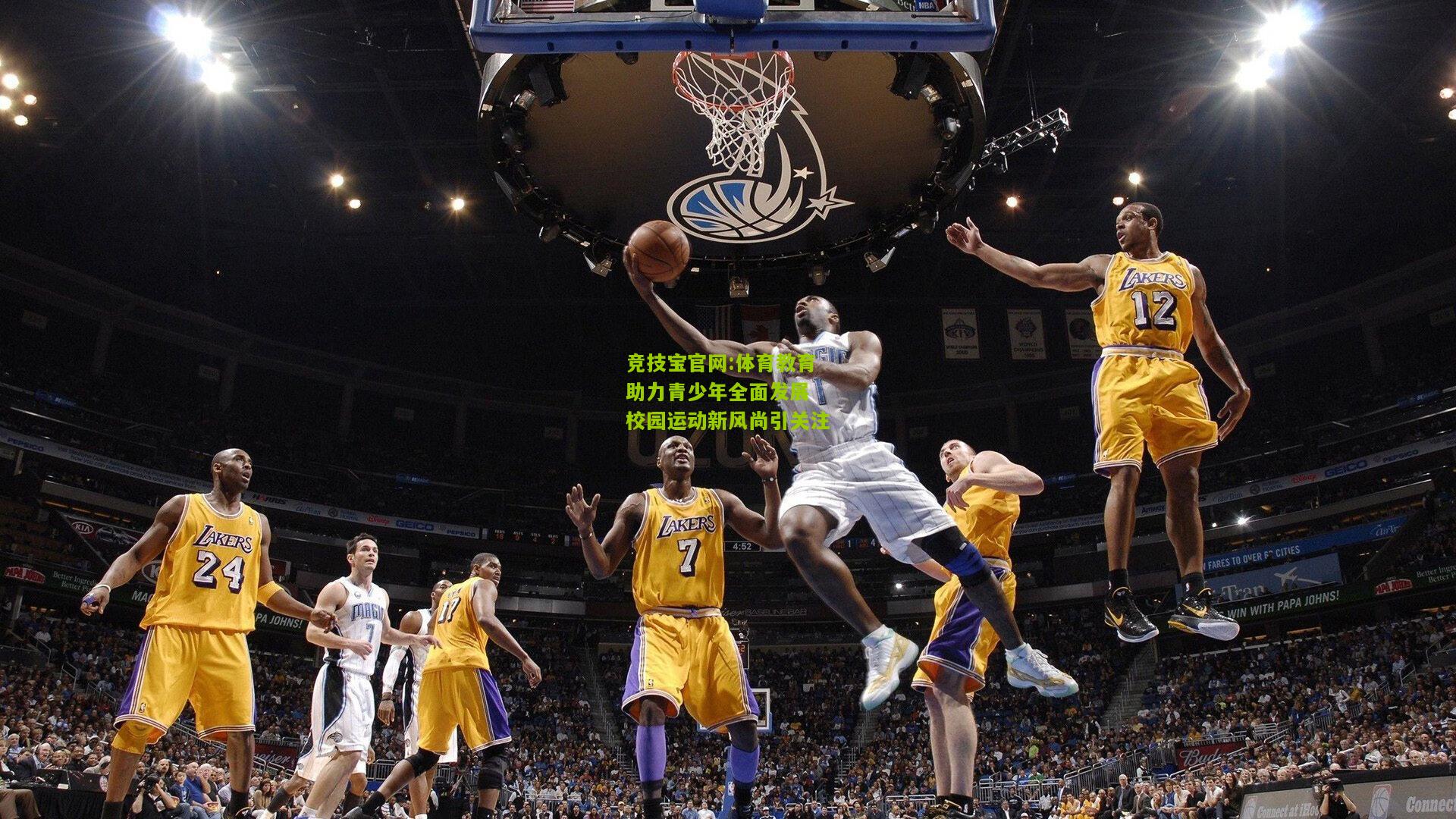

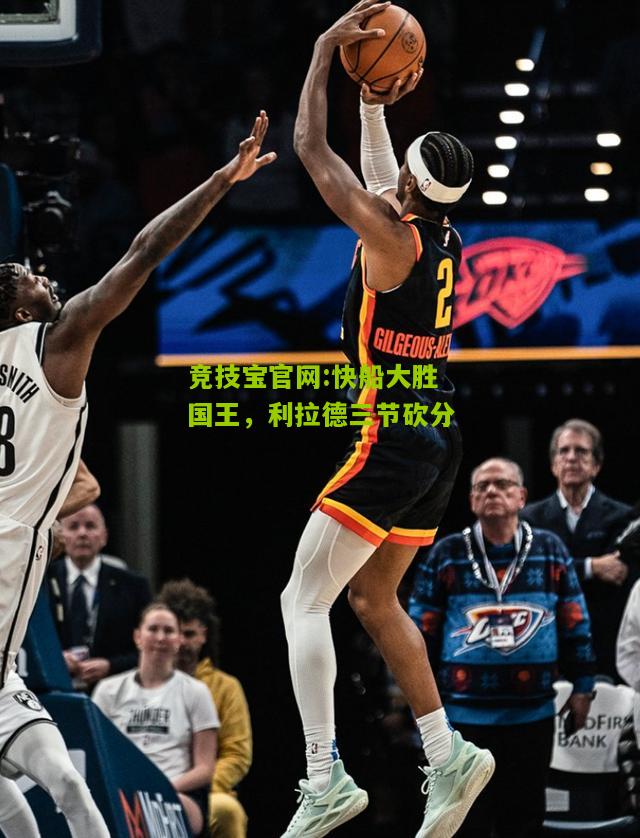

许多世界级运动员早已将心理训练纳入日常备战计划,网球巨星德约科维奇曾多次公开表示,冥想和正念练习帮助他在关键分上保持冷静,NBA球星勒布朗·詹姆斯则通过可视化训练,在赛前模拟比赛场景,以增强临场决策能力,这些案例表明,心理技巧与体能训练同样需要系统化的打磨。

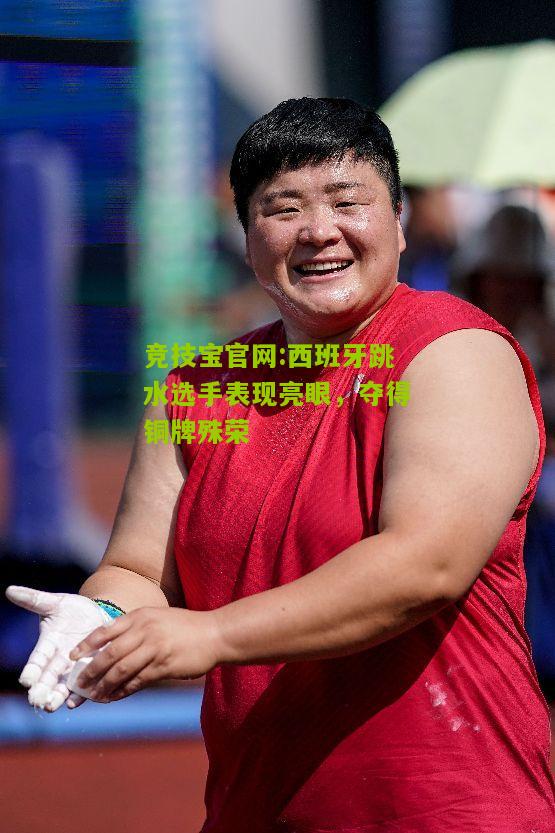

中国运动员也在这一领域取得了显著进步,乒乓球运动员马龙曾在采访中坦言,里约奥运会男单决赛前,他通过心理辅导克服了“想赢怕输”的心态,最终夺冠,同样,游泳名将孙杨的教练团队也曾聘请运动心理专家,帮助他在长距离比赛中保持节奏感。

年轻运动员的心理挑战

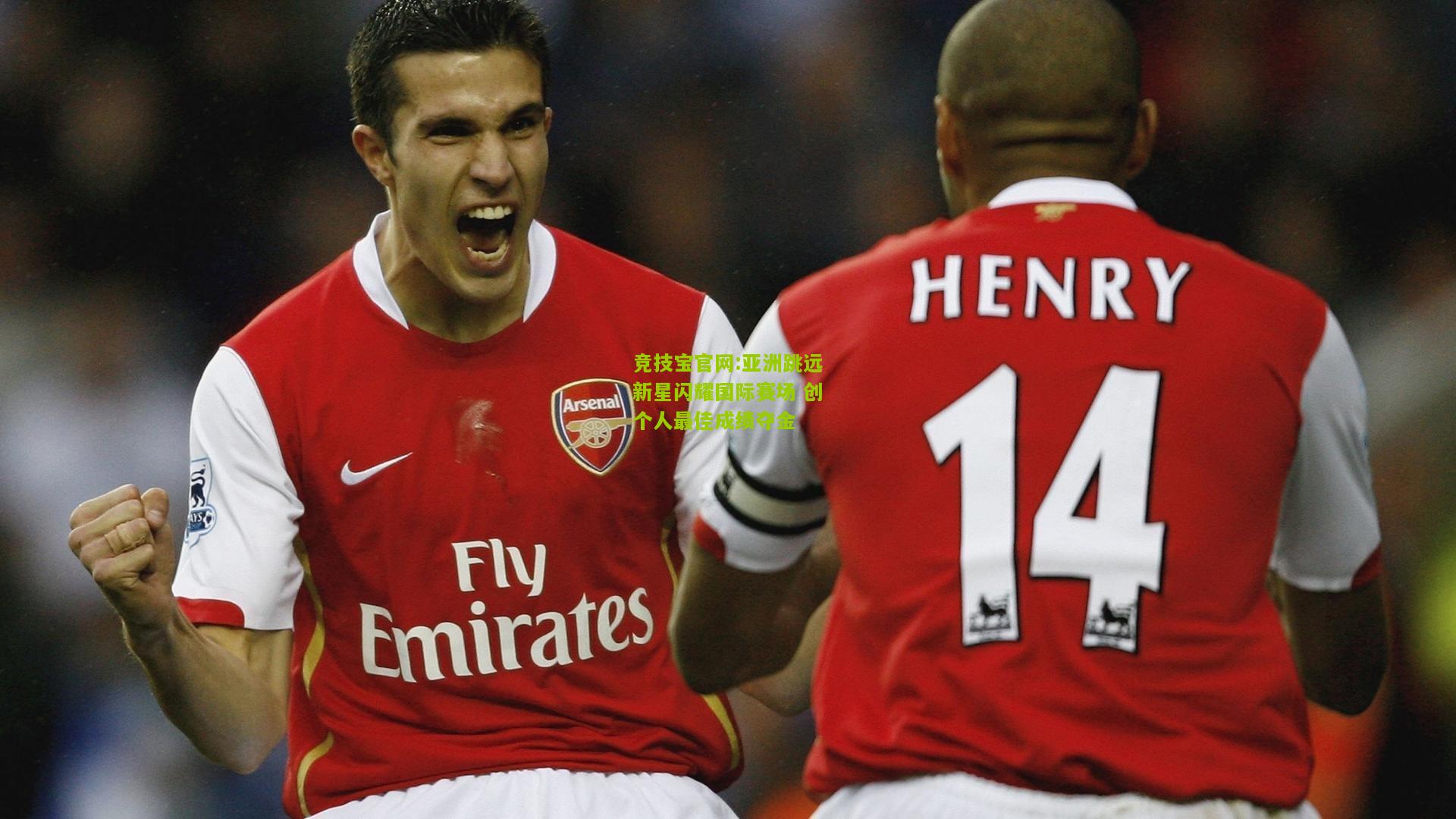

对于年轻选手而言,心理问题可能更为突出,缺乏大赛经验、抗压能力不足、自我怀疑等问题常常成为他们突破瓶颈的障碍,国内某青少年足球教练透露,许多天赋出众的球员在关键比赛中因紧张而发挥失常,甚至因此放弃职业道路。“技术可以练,但心理这一关过不去,再好的苗子也可能被埋没。”

为此,部分体育院校和职业俱乐部开始引入心理测评和干预机制,通过生物反馈技术监测运动员的心率变异性,评估其压力水平;或利用虚拟现实(VR)模拟比赛场景,帮助选手适应高压环境,这些创新手段正在改变传统训练模式,让心理建设成为科学化训练的重要组成部分。

体育心理的未来:全民化与科技化

随着大众体育的普及,体育心理的应用场景也在扩展,业余跑者如何克服“撞墙期”?健身爱好者怎样坚持长期训练?这些问题同样需要心理学的支持,一些运动APP已开始嵌入心理辅导功能,例如通过AI聊天机器人提供正向激励,或利用数据分析为用户定制心理调整方案。

科技的发展进一步推动了体育心理的革新,脑电图(EEG)、人工智能情绪识别等技术被用于实时监测运动员的心理状态,而大数据分析则帮助教练团队更精准地制定心理干预策略,我们或许会看到更多“心理可穿戴设备”,就像智能手环监测心率一样,实时反馈运动员的心理波动。

体育不仅是身体的比拼,更是心理的博弈,从职业运动员到普通爱好者,如何在高强度竞争中保持冷静、激发潜能,已成为体育领域不可忽视的课题,随着科学研究的深入和技术手段的进步,体育心理将继续为竞技表现和大众健康注入新的活力。

网友评论

最新评论